La camera nera

Serie: Considerazioni disilluse di uno scrittore dimenticato

- Episodio 1: Alla vigilia della cerimonia. L’incubo del discorso

- Episodio 2: La camera bianca

- Episodio 3: La camera nera

- Episodio 4: Marcus e Greta

- Episodio 5: Il pavone nero

- Episodio 6: La ruota panoramica

- Episodio 7: Prima intervista

- Episodio 8: Il carcere purpureo

- Episodio 9: Il racconto di Greta: “Il tordo”

- Episodio 10: La costellazione dell’Ofiuco

STAGIONE 1

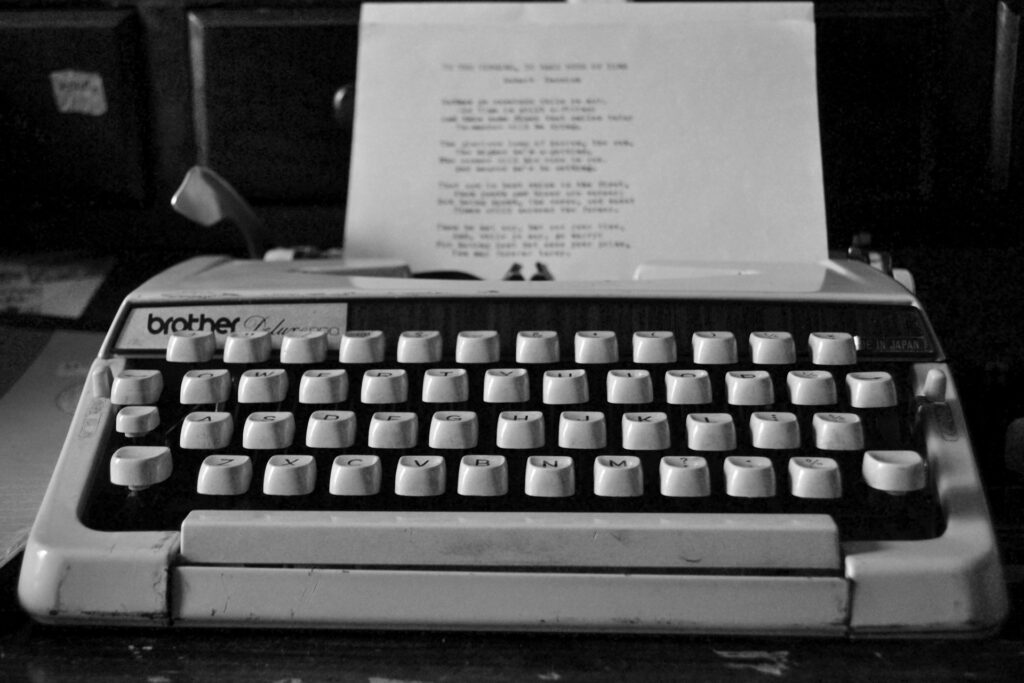

Quando mi immersi definitivamente nel progetto “La camera nera”, cominciai a strutturare una dimensione di solitudine estrema, che prima non era così organizzata. Mi imponevo, per reazione, l’astensione dalla vita normale, come se la vita normale potesse fare del male alla mia immaginazione. Non avevo ancora chiaro il rapporto tra solitudine e immaginazione, ma rimanevo convinto che la prima avrebbe vampirizzato l’altra. Dopo la scuola mi chiudevo nella mia camera, ancora digiuno, dove precipitavo per ore nell’incubo del manoscritto. I miei credevano che studiassi, mentre mi dedicavo esclusivamente ai nuovi capitoli del mio secondo colore. A volte buttavo delle pagine di getto, alla cieca, senza nemmeno guardare le parole che scrivevo. Non avevo bisogno di guardare le parole e quindi le frasi e i periodi che si succedevano durante le mie sessioni infernali, dal momento che mi cadevano addosso, come brandelli di ragnatele dal soffitto di una casa di fantasmi. Non accorgendomi di pensare durante la scrittura del mio secondo romanzo, capitava che non mi sentissi nemmeno il suo diretto artefice. “Se scrivevo senza pensare, allora a chi appartenevano davvero le parole?” mi chiedevo.

Quando lavoravo a “La camera bianca”, era tutto più limpido e arioso. Pensavo al castello di Chenonceaux, riflesso come una dama nello specchio d’acqua e alla camera in ombra della zia Clorinda, la domenica pomeriggio, persino agli uccellini di carta che mi preparava e che consegnava a un’infermiera di colore, dicendole che erano solo per me e che ancora conservo: gli uccellini di carta di una madre che credevo una zia, come anche di una zia che sentivo una madre. (Non ho perdonato a mio padre di avermi mentito). Quando la mia matrigna inglese si è dileguata, scappando a Montreux con un suo collega dell’agenzia immobiliare dove lavorava da qualche mese, la mia scrittura si è totalmente decongestionata, ma non sono più riuscito a ottenere la stessa ispirazione che ha caratterizzato il percorso de “La camera bianca”. Non ero più lo stesso scrittore. Nemmeno lo stesso bambino.

Leggevo moltissimo, in quel periodo, immaginando quali sarebbero mai stati i processi visionari più efficaci degli scrittori che amavo nel profondo, durante la stesura dei loro manoscritti, desiderando conoscere i segreti di ogni loro ingranaggio, e quanto del loro reale avesse avvantaggiato la loro immaginazione, o quanto la loro immaginazione avesse annientato la loro realtà.

A scuola, nel periodo cruciale della prima stesura de “La camera nera”, andavo malissimo. Mio padre non si spiegava come fosse possibile che studiando ininterrottamente per tutto il giorno, chiuso nella mia camera, non riuscissi a ottenere alcun risultato degno di rilievo. Ma lui non poteva sapere, quanto meno immaginare, della mia passione funesta e totalizzante. Non parlavo a nessuno della mia schiavitù, dei miei primi tentativi, nemmeno quando decisi di inviare i primi dieci capitoli de “La camera bianca” a un giovane editore di Venezia, che me li rifiutò con parole di sprezzo, costringendomi a tenere ancora segreta la mia attività clandestina di scrittura, che in caso contrario avrebbe perso la forza e la vitalità di ogni processo visionario.

Il rifiuto invalidante dei dieci capitoli de “La camera bianca”, mi fece sprofondare nella disperazione de “La camera nera”, cercando di infondere alla mia seconda prova tutto quello che non avevo ancora gridato; quindi il rifiuto dei primi dieci capitoli rappresentò un grido che andò a sfigurarsi come stato allucinatorio dell’altro romanzo.

Parlavo poco a mio padre, durante la cena. Mi era difficile ritornare subito nella realtà, quando frequentavo per molte ore la mia immaginazione, o la mia persecuzione immaginativa, che il più delle volte mi accostava a dimensioni agghiaccianti e insostenibili.

Mio padre, scontento del mio profitto scolastico, mi affidò a un ottimo professore privato, che mi avrebbe aiutato con il greco e con il latino, ma soprattutto con il greco, mio tallone d’Achille. Dovevo prendere lezioni per tre volte alla settimana e poi studiare quelle materie per diverse ore al giorno, in modo da recuperare e rimettermi al più presto in carreggiata. Fu per quelle ragioni che “La camera nera”, durante la sua stesura, subì un importante rallentamento, che tuttora patisco, anche solo nel ricordarlo. Il tempo pomeridiano che dedicavo al manoscritto dovetti occuparlo con le lunghe e tediose lezioni private, dove un vecchio insegnante, dalla grande cultura e severità, cercava di impiantarmi un metodo corretto atto a consentirmi un appropriato processo di assimilazione delle lingue antiche, dove si concentravano le mie principali lacune, secondo i miei professori e anche secondo lui.

Mentre l’insegnante privato di greco e di latino mi parlava del metodo corretto di assimilazione, io cercavo di spostare tutti i suoi consigli sulla scrittura ossessiva del romanzo “La camera nera”, che in quel periodo mi mancava moltissimo, sperando che almeno qualcosa delle lezioni del professore avrebbe potuto giovare alla mia parte più ignota e creativa, che ero costretto a lasciare in ombra e a trascurare, mio malgrado. Ma non vi fu verso: il metodo corretto di cui mi parlava il professore Hans – era di origine tedesca –, non sarebbe stato applicabile a quello più fecondo e traumatico dell’immaginazione, dove vigevano tutte altre regole, con un altro statuto, altre convenzioni e verità, o forse nessuna verità, solo ipotesi, accenni farseschi di verità.

E quindi ogni notte, a letto, poco prima di addormentarmi, portavo alcune pagine de “La camera nera”, alternandovi, quando potevo, anche le ultime pagine de “La camera bianca”, cercando di condurle avanti, ma accorgendomi che per entrambi i colori non riuscivo più a sbloccare il mio estro. Il fatto di aver perso il ritmo e di non potermici più dedicare tutti i giorni alla stessa ora, come facevo prima che mio padre mi obbligasse a prendere lezioni dal terribile professor Hans, costituì un grosso ostacolo al mio sviluppo creativo, emotivo e quindi artistico – essendo ancora convinto che le tre dimensioni coincidessero inesorabilmente in una sorta di geometria della maledizione. Un triangolo delle Bermuda della mia interiorità, al quale non mi sarebbe stato facile sottrarmi, dal momento che la mia rotta non aveva altre destinazioni che il suo centro.

Serie: Considerazioni disilluse di uno scrittore dimenticato

- Episodio 1: Alla vigilia della cerimonia. L’incubo del discorso

- Episodio 2: La camera bianca

- Episodio 3: La camera nera

- Episodio 4: Marcus e Greta

- Episodio 5: Il pavone nero

- Episodio 6: La ruota panoramica

- Episodio 7: Prima intervista

- Episodio 8: Il carcere purpureo

- Episodio 9: Il racconto di Greta: “Il tordo”

- Episodio 10: La costellazione dell’Ofiuco

A volte, riflettendo su queste dinamiche, penso che si tratti di una forma di religione. Un consacrarsi a una forma di mistero, cercando di ottimizzare una progressione di rituali, di sacrifici e di espiazioni per conquistare un assoluto ancora nebbioso, astratto. La figura che mi hai descritto nel tuo commento, mi riporta a uno stadio di afflizione, di contrizione perpetua di una persona destinata all’isolamento attraverso l’esercizio ispirato della solitudine. Il suo luogo sembra una cella, con le sue albe, le sue notti d’insonnia, di tormento, ma anche con la corrente sorgiva di una speranza latente, che dovrebbe dare forma e senso a tutto questo. Ma il nostro personaggio scrittore non ha ancora gli strumenti per elaborare una sua dimensione, e forse nemmeno avverte la portata di una spiritualità vissuta come uno scotto, una maledizione, per la sola colpa di volerla esprimere agli altri. Le sue considerazioni sembrano orientate alla fede, o alla mancanza di luce nella fede della sua immaginazione, che comincia a vacillare, come il suo rapporto con le cose, le forme, le persone, che perdono di luce e di sostanza se non sono trasfigurate in un processo creativo, quindi se non risultano alterate da una modalità visionaria, se non allucinata, di relazione con la realtà. Nella sua ricerca, quindi, confluiscono troppi elementi, ancora troppo grandi di lui, come lo è stata la scoperta della follia nella vita di una persona amata, durante uno dei suoi pomeriggi di svago. Possibile che il seme di quella fede astratta nella divinità oscura della sua lingua sia partito da lì. Ecco perché a un certo punto ci si perde a tal punto da dimenticarsi: è proprio in quel momento che comincia il viaggio. Grazie sempre dei tuoi spunti di riflessione.

È terribile e spietata l’immagine che ci offri di un bimbo incatenato al proprio processo creativo tanto da dimenticarsi della propria infanzia e adolescenza. Mi colpisce quell’immagine di solitudine: lo vedo seduto al tavolo, chino, la schiena piegata e completamente succube al testo. Poi però mi chiedo se forse è proprio questo il vero creare, il vero scrivere. Quell’atto tanto coinvolgente da farti quasi dimenticare di essere l’autore. Quel rileggerti e chiedere a te stesso che abbia potuto scrivere tali parole. Diventare il lettore di te stesso. Lo scontro fra il pragmatismo del precettore e lo scombussolamento d’animo del protagonista pare una similitudine dei due romanzi.

Nel frattempo, io sono arrivata qui, alla camera nera. Ho amato il passaggio in cui il protagonista faticava a tornare alla realtà, dopo essere stato immerso nell’immaginazione (questo stato mi è familiare)

Hai colto il centro di gravità dell’episodio, se non di tutta la serie. I livelli dimensionali di appartenenza, di coesistenza o resistenza alla vita che si vive e che si crede di esistere, mentre la si immagina. Sono molto incoraggiato dal fatto che tu ti sia rivista in alcuni passaggi introspettivi del personaggio scrittore. Grazie ancora.

Ho letto gli episodi in ordine casuale, fatta eccezione per il primo che da subito si è mostrato come “l’orizzonte degli eventi”. Ho esitato, lo confesso, avvertendo il pericolo insito in questa letale attrazione gravitazionale, dove un autore sconosciuto, del tutto estraneo a quello reale, è riuscito a carpire il segreto della luce curvandola all’interno.

Entropia ai massimi livelli, lampi nel buio, freddo siderale. Un Creatore che forgia, con materie prime sconosciute, simboli che non ci appartengono, parole misteriose sullo sfondo del caos primordiale.

Ma la poesia, e che poesia!, quando dal vortice del vuoto, dall’incomunicabilità (di cui il premio si fa simbolo), dalla presa di coscienza del vano vivere che sembra sotterrare le nostre pulsioni più intime, preferendo a loro la patina dorata di dei pagani, ebbene, ecco dal fragore indicibile provenire un suono ipnotico, lineare… la divina armonia di un violino. Commosso, ho ascoltato la sinfonia del dolore, origine e fine del tutto.

Atomo, Cuore, Madre. I primi 5 minuti e 25 secondi di un album storico resi in poetica prosa da chi, con generoso slancio, ha saputo toccare corde profonde.

Ciao, Robért. Come sempre le tue letture aprono degli universi paralleli dove sarebbe bello avere il modo e il tempo di intrattenersi senza limiti, per quanto siano ricchi di fragranze e di richiami.

Comincio col dirti che la sequenza progressiva degli episodi all’interno di questa serie non la sento determinante per la sua fruizione. Sono dell’idea che queste singolari considerazioni, che tendono naturalmente a dilatarsi e a prendere varie forme, si possano leggere anche a ritroso, o in modo del tutto caotico, e non perdere il loro senso e la loro direzione più interna, che è quella da cui hanno preso vita, e che segue il flusso psichico della voce narrante che non conosce tempo, ma che è solo vampirizzata dagli orrori del mito e del vuoto, che si celano lungo il terrore della parola e dell’istante di abisso che la precede. Per cui il tuo procedimento di lettura l’ho trovato interessante e anche creativo, funzionale alle caratteristiche entropiche dell’apparato e della ricerca che sto rodando al suo interno.

Mentre leggevo e rileggevo il tuo commento, ho pensato a Carl Gustav Jung e al “Segreto del Fiore d’oro”, da cui l’inversione della luce, il ritorno alla foce, al lato interno dell’occhio, che in un tuo passaggio mi ha ricondotto al rapporto complesso con la luce della lingua in contrapposizione alle sue tenebre, come elemento primordiale di approccio alle strutture allucinate della mente e dell’universo che la trascende. Come hai colto con grande acume, il personaggio è trainato da forze contrapposte che non riesce ancora a governare, ma che attraverso la consapevolezza di questa atrofia diffusa, forse dello spirito, della fede, del carattere o della giusta frequenza con il suo livello di realtà, diventano nello stesso istante limite e scavalcamento della lotta tra le dimensioni che lo imprigionano, oltre il destino dell’inconsolabilità che accompagna come un’ombra fedele, a volte come una carezza, questo esercizio a corpo libero nel vuoto, che misteriosamente, senza ragioni chiare, giustifica il pieno, il lato chiaro delle camere, lo specchio d’acqua dove è riflesso il Castello di Chenonceaux, dove ancora affiora, indelebile, in quella pace antica e spettrale, l’amore per la vita. È forse solo lì, nella sede oscura della follia, del dolore e del pericolo, che lo scrittore dimenticato converte la sua unica fonte di luce. Grazie ancora della tua dedizione ispirata a questi miei piccoli studi. A presto.

Credo di averlo già detto, ma ribadisco: il lavoro che stai facendo è un utilissimo mezzo per comprendere i meccanismi che sottendono al processo creativo e all’animo dello scrittore. Ho intuito un retrogusto junghiano in queste due camere, nei due colori della luce e dell’ombra. La camera bianca viene scritto in un’atmosfera distesa, che coincide con un momento sereno nella vita del protagonista, mentre la camera nera nasce invece dalla fine di quel periodo “bianco”, ed è in un certo senso l’ incontro, lo scontro con l’ombra. L’ho intuito come un momento inevitabile di crescita, seppur doloroso. È come se attraverso i due manoscritti il protagonista stia cercando se stesso, il proprio essere e posto nel mondo, in lotta perenne tra due opposti. Anzi, tre, come ci viene illustrato nella considerazione finale. “Un triangolo delle Bermuda della mia interiorità, al quale non mi sarebbe stato facile sottrarmi” mi è sembrata un’immagine che rende in pieno la ricerca di se, la lotta interiore che comporta.

Mi piace molto la tua visione delle camere, del loro mistero, del contrasto dei colori. Sei allineata alle mie frequenze. Le camere di scrittura – a volte di tortura – sono parte di un universo in continua combustione, dove ciascuno è dentro una ricerca senza una meta precisa, e ogni piccolo passo ha un valore assoluto che è già un compimento, un traguardo. L’intimità del lavoro sulla lingua, quindi i retroscena dei laboratori e dell’officina, è stato sempre un fattore di richiamo fortissimo per i miei interessi e i miei processi di elaborazione. Questa serie è davvero un esperimento, per verificare da questi tratti di biografia di una voce narrante e scrivente, come i livelli e le angolazioni del suo reale possano combaciare, coniugarsi o soccombere agli uccellini di carta della sua libertà immaginativa – o viceversa. In fondo è il mistero di ciascuno di noi. La geometria sublime della maledizione. Grazie tantissimo dei tuoi stimoli preziosi.

Anche questo capitolo sulle origini de La Camera Nera è molto coinvolgente.

In effetti, il titolo dei due romanzi ha il suo perché e, a conti fatti, potrebbe rappresentare le fasi della vita di chiunque di noi.

Lo credo anch’io. In questa figura potrebbero convergere tante esperienze diverse, accomunate da questa singolare sete di esprimersi e di consacrarsi al mistero della lingua, muovendosi nei contrasti dei colori delle due camere, che rappresentano due luoghi archetipici, dove si snodano le ombre di ciascun viaggiatore che sceglie la strada maestra della sua immaginazione come stella polare.