AMMORE ANNASCUNNUTO

La città stanotte sembra spenta da una mano invisibile. Le finestre sono bocche cucite, l’asfalto restituisce un caldo vecchio, un soffio leggero muove appena le tende e poi si ferma. Cammino coi tacchi che mi segano le caviglie: elegante e ridicola insieme. Ho un vestito lucido che mi fascia e mi tradisce. Vorrei buttarmi dentro una musica qualsiasi finché il cervello tace. Invece no. Voglio solo che qualcuno mi guardi davvero, come si guarda ciò che si sceglie per sempre. Non come un diversivo. Come una sposa.

In quel bisogno ci sei tu. Ancora tu.

Ti vedo ancora dormire: il petto che sale e scende piano, le labbra socchiuse, la mano abbandonata vicino alla mia coscia. Sembravi un bambino stanco e proprio questo faceva male: la perfezione disarmata del sonno. Sapevo che non eri fatto per restare. Avrei voluto trattenermi il fiato per fermare l’orologio del mondo. Ho passato le dita sulla tua spalla come fosse l’ultima volta. “Scappa,” ho pensato. “Prima che ti spezzo pure io.”

Torno alla sera del primo vero bacio. Troppa gente, troppi “come va”, troppi “tutto bene”, noi in mezzo a far finta di innocenza. Siamo usciti sul balcone per cercare buio. “Non guardarmi,” ho detto. Tu mi hai guardato lo stesso. “Hai paura?” “Sì.” Ti ho sentito posare la mano tra i miei capelli e, per la prima volta, la testa ha potuto riposare. In quell’istante ho creduto che “pe’ sempe” potesse essere una parola da persone normali. Che il mio corpo fosse altro rispetto a un territorio di guerra. Che si potesse — almeno una volta — salvarsi.

Il mattino in cui ti ho lasciato non aveva fulmini. La stanza sapeva di polvere tiepida e respiro stantio, un odore sospeso che non sa scegliere se restare o andarsene. Stavi sveglio, gli occhi addosso a me senza farmi male. “Che c’è?”, hai chiesto. “Niente,” ho risposto: le verità grandi entrano solo se le chiami con parole piccole. Ti ho abbracciato: “Se mi dici resta, resto.” Non l’hai detto. Hai sorriso, quel sorriso che può ferire più di una sberla, come se il finale fosse scritto e perciò non valesse la pena piangere.

Sono andata via per amore, non per mancanza d’amore. Certe intensità bruciano; la troppa luce acceca, e la mia pelle porta segni antichi.

Ho cucinato pasta che sapeva di colla. Ho fumato senza riempirmi, bevuto senza cancellare. Ho ballato per stancare il corpo, lasciandomi trascinare dagli amici tra drink, tirate distratte e luci che mi rigano lo sguardo. Un quarto d’ora da un’altra. Poi il ronzio del neon in bagno e il fiato corto di un pesce a riva: aria ce n’è, ma non è la sua. Non basta. La tua assenza mi punge dentro come gelo improvviso e quando passa per strada qualcosa che ti assomiglia, mi fermo come un animale che ha ritrovato la via. Ritrovo il tuo passo in uno sconosciuto, la tua risata in un bar all’angolo, il tuo nome nel vento che mi spettina tornando a casa.

Il peggio è quando la luce si ritira e resta solo il rumore del sangue nelle tempie.

A casa il silenzio è un muro. Le chiavi non suonano come prima: manca l’eco della tua risata. La lampada del tinello sfarfalla, e le briciole sul tavolo sembrano schegge di un crollo domestico. Il letto è un continente: mi sdraio di traverso e non lo riempio. Il cuscino conserva la piega del tuo corpo, come se ti fossi alzato un attimo fa. Mi invento il tuo respiro accanto: cinque minuti di tregua, poi il soffitto torna bianco, impersonale, da referto.

Apro il balcone. Il vicolo respira a modo suo: bucato steso che sa di sapone troppo dolce, una radio al piano terra che canta neomelodici, il clangore metallico di un secchio trascinato. Tutto uguale. Solo io sono altra.

Ho provato a curarmi col corpo: correre, sudare, farmi male coi muscoli per coprire il male lento. Ho provato la mente: liste, promemoria, bilanci. Ho provato altri corpi: bocche oneste che non chiedevano niente. Non ha funzionato. Non per loro: per me.

Il cuore è un appartamento dato in affitto a un inquilino che non paga, ma non posso sfrattare.

“Scrivigli,” dicono. “Chiarite.” Ma ci sono amori che non si chiariscono: si nascondono. Non gridano, non chiedono, non pretendono. Stanno. Quando rido, mi sembra che il cielo s’illumini; quando piango, anche i lampioni fanno fatica a restare accesi. Le stelle, se ci sono, lo sanno. Non giudicano. Registrano.

Vorrei odiarti. Vorrei dire “era uno qualunque”. Ma basta che io chiuda il mondo fuori per sentire ancora il tuo fiato entrare nel mio, come se tra le bocche ci fossero tubi sottili; so che non è possibile, eppure l’ho sentito. La tua mano pesante e buona sulla curva del collo, quella carezza che accendeva l’interruttore giusto. Le parole non dette, quelle che ho inventato per te. Allora capisco: non devo guarire. Devo cambiare forma. Diventare una donna capace di ospitare questo amore senza esplodere.

Non lo chiamerò più col suo nome intero. Lo chiamerò goccia. Scorre nelle vene, e non c’è bisturi che la tolga senza ammazzarmi. La goccia viene e va, bagna, brucia. Imparo a stare mentre passa. A respirare con la goccia in gola. A parlare con la goccia in bocca. Non è rassegnazione. È un modo di restare viva.

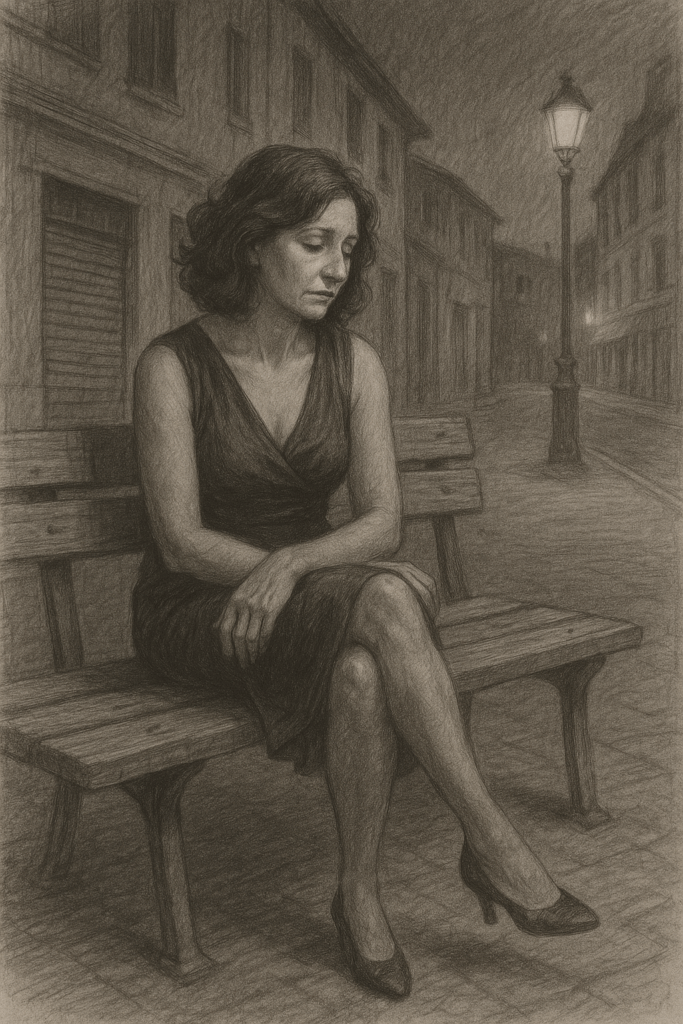

Mi siedo sulla panchina sotto casa. La occupo coi pensieri e coi tacchi che rigano il legno. Passa una ragazza che si tiene il cappotto chiuso sul petto come se temesse di far cadere il cuore, un ragazzino rimonta una bicicletta in tre gesti, due turisti litigano in una lingua che non capisco. Anche nella lite c’è un’intimità che invidio. Io ascolto i miei polmoni fare avanti e indietro come due onde corte.

Le saracinesche scendono coi loro denti di metallo, i motorini se la ridono e spariscono. Io resto nel mezzo, come un chiodo: se provo a spostarmi, sanguino. Vorrei tu comparissi all’angolo, con la camminata storta, la battuta scema, quel “nun fa’ accussì” che mi disarmava più di mille scuse. Ho dato troppo peso a questo amore. L’ho nutrito, difeso, trascinato oltre il logico. L’ho tenuto segreto e intanto l’ho urlato in ogni fibra. Adesso è qui, vivo e fragile, un vetro che non posso mollare. Mi basterebbe un gesto: un sorso d’acqua, una carezza, la frase semplice che dice “sei qui”.

La realtà è una maestra severa. La nostra punizione è stata l’altalena: notti sacre e mattini maledetti, mani sul viso e schiene voltate. Io facevo a turno tutte le donne che sapevo essere — brava, pazza, santa, puttana, bambina, madre — senza essere mai abbastanza; tu tutti gli uomini: coraggioso e fuggitivo, promesso e smemorato, buffone e profeta, figlio e padre. Ogni volta pareva di aver trovato il punto esatto della cucitura, bastava un niente e saltava.

Una sera hai detto “te voglio bene”. L’hai detto piano, come si porta fuori la spazzatura: necessario, non solenne. Io l’ho preso sul serio — è il mio vizio. “Giura che non ci lasciamo più.” “Giuro,” hai detto. Ti ho perdonato passato e debiti futuri in un colpo solo. Mi sono sdraiata sul tuo petto, i colpi dentro mischiati ai miei. Ho pensato: “Ecco, siamo uno.” Ora lo so: l’unità è un lampo. La retina la trattiene e a noi pare che duri. Il resto lo fa la nostalgia: più forte del dolore.

Se domani bussassi, aprirei. Se mi dicessi “torna”, tornerei. N’ata vota. Sempre n’ata vota. Posso insultarmi mentre lo penso; promettermi “mai più” e reggere il tempo di una sigaretta.

Penso a quando ti ho detto “guardame — nun t’annasconnere” e tu hai abbassato lo sguardo come una serranda. Alla risata corta che tagliava più di una sberla. Al mio “sto bene” che voleva dire “non uccidermi ora”.

La luna sopra si sposta di un palmo, una lama turchese che apre nuvole e catene. Non mi interessa se ride. Non le chiedo più segnali. Fermo il respiro. “Non è tardi,” penso. Non per noi: per me. Non è tardi per guardarmi senza chiedermi scusa; per lasciarti dove stai: in quel posto dentro di me dove le cose non finiscono e non cominciano, ma stanno.

Scendo dalla panchina. Il corpo mi presenta il conto: non i pensieri, le caviglie. Dolore chiaro, semplice. Passo davanti al fioraio chiuso; un cartone dice “ritiro alle sette”. Penso che domani potrei comprare fiori per me: senza biglietto, senza destinatario, senza colpa. Che potrei ridere con qualcuno senza giustificarmi. Che potrei smettere di chiedere ai segni di spiegarmi tutto. I segni servono a chi vuole prevedere; io voglio stare.

Risalgo. La casa ha il suo ronzio buono: frigo, lampada, acqua nei tubi. Appoggio le chiavi. Piego il vestito con una cura nuova. Accarezzo le caviglie segnate: la tenerezza che riservo agli altri, per una volta, a me. Adesso il tavolo regge solo un bicchiere, fermo come un testimone inutile, le mani tremano senza motivo, il cuore batte, tamburo spaccato.

Sblocco il telefono. Scrivo: “Non scriverò.” Cancello. Sorrido. Una sciocchezza che salva: la prima promessa che mantengo a me stessa da settimane.

Spengo la luce. La stanza diventa un posto dove posso stare senza recitare.

Sussurro nel buio — non a te, a me: Respira.

L’aria entra, esce, torna.

Nella quiete affiorano piccole cose che non chiedono niente: la tosse secca di un vicino, il vetro che vibra al passaggio di un camion, il guaito di un cane immerso nei suoi sogni.

E poi una melodia sale dal vicolo. Forse da un balcone, forse da una finestra lasciata accostata.

È una canzone, antica come il sangue, nuova come una ferita.

Le note mi spaccano lo sterno. Non è nostalgia, è riconoscimento: quella sono io. Quelle parole, quella fame, quella pena dolce che non si può mostrare.

“Scusame si nu scrive chiù…

Ma o saje ca jev a nun murì…”

Le palpebre si gonfiano, le lacrime non cadono: restano impigliate come vetro liquido dietro le ciglia.

Stringo il lenzuolo tra le dita, mi lascio cadere nella voce.

E per un istante non sono più sola.

Perché qualcuno, da qualche parte, ha già cantato per me.

Tu resterai. Ammore annascunnuto.

Un amore che non ha bisogno di testimoni per essere vero.

Come certe costellazioni che non si vedono e pure orientano i mari.

Ti porto addosso in ogni gesto, anche nei minimi: a volte basta, a volte no. Stasera basta.

Se un giorno ti incontrerò, forse niente o forse tutto.

Forse rideremo della nostra follia, forse la terremo al riparo.

Forse dirai “te voglio bene” col tono delle cose di tutti i giorni e io non ti crederò più, e andrà bene così.

Forse saremo due superstiti che si riconoscono senza salutarsi.

Adesso chiudo gli occhi. Non muoio: cambio buio.

Nella cenere, se infilo le dita, non trovo più bruciature. Trovo scintille.

Domani comprerò fiori.

Bevo il caffè guardando la finestra, senza aspettare miracoli.

Forse il tuo nome mi scapperà nel lavandino, con l’acqua che corre.

Ma avrò un’altra parola pronta, una che mi mancava: “io”.

E tu, ritaglio d’ombra, resta dove sei.

Non ti caccio, non ti invoco. Stai.

Se l’amore è annascunnuto, pure la pace lo è.

Ci metto sopra la mano. Respiro.

“…Nun’ tengo mo cchiù lamiente,

O ssaje…Sta tutt’appost,

dint’ a st’ammòre…

Vuò sta annascunnuto…”

Avete messo Mi Piace9 apprezzamentiPubblicato in Narrativa

Quanta passione, quanta poesia, quanto ardore e quanto ardire. Quanto amore sentito e quanto amore negato, spezzato, nascosto e rivelato, in queste piche righe.

E quanto vorrei essere capace di esprimere tutte le sensazioni che ho provato leggendo questo racconto così intenso che leggeró di nuovo, con crescente ammirazione.

Non capita spesso e non è affatto scontato trovare chi sa così bene vestire i panni di un’altra persona. Adesso voglio esprimere un concetto usando una serie di luoghi comuni, ma spero che arrivi ciò che intendo, spogliato da ogni inutilità: un uomo che veste i panni di una donna, che trova le parole per dire così bene tutto ciò che ci distingue e la maniera ‘malata’, ossessiva, completa e complicata che abbiamo di amare. Questa nostra profonda incapacità di lasciare andare e girare pagina. Siamo molto brave a fare finta, questo sì, tutto il resto lo facciamo così male, o forse bene.

Inutile dirti che il tuo brano mi ha davvero colpita, come a mettersi le mani davanti agli occhi e dire: ‘ma cosa mi racconta questo? che io non sono così’ e invece…

La tua scrittura, così ricca di vocaboli, di iperboli, di metafore, accompagna perfettamente il significato che sta dietro alle parole. Forma migliore non potevi trovare.

Il tuo commento è così bello che sarebbe stato un peccato non risponderti. Mi ha davvero emozionato leggere le tue parole, perché hai colto sia le mie difficoltà sia ciò che speravo arrivasse: quel modo complesso, ostinato e profondo di amare, e la fatica immensa di lasciar andare. Forse, in qualche passaggio, un po’ della mia voce si avverte… Ma sapere che tutto questo è arrivato a te, e che ti sei riconosciuta almeno un po’, dà senso a ogni riga che ho scritto.

Grazie di cuore per aver letto con tanta attenzione e con tanta anima.

“Il cuore è un appartamento dato in affitto a un inquilino che non paga, ma non posso sfrattare.”

Questo è uno dei tanti passaggi che mi hanno colpito per l’ intensità e per la capacità di evocare un pensiero, un’ idea in una forma squisita. Complimenti 👏

Grazie, Tiziana, davvero di cuore. E pensare che all’inizio questo racconto non mi convinceva: temevo di non riuscire a “entrare nel personaggio”.

Questa piattaforma mi sta aiutando a tirare fuori il meglio (il mio ovviamente), e di questo devo ringraziare anche il leggervi e il potermi confrontare con chi è, senza dubbio, più bravo/a di me.

“Voglio solo che qualcuno mi guardi davvero, come si guarda ciò che si sceglie per sempre. Non come un diversivo. Come una sposa”

bellissima

Ho trovato questo pezzo meraviglioso. Di una potenza che disarma. Mi è capitato spesso di sentirmi come la donna del racconto ma non l’ho mai scritto. Mentre leggevo la sensazione era quella che qualcuno finalmente avesse trovato le parole al posto mio. Davvero davvero bravo.

Era proprio quello che temevo: di non riuscire a far immedesimare chi legge. E forse, come ha notato Paolo, un po’ di me nel linguaggio c’è.

Le tue parole però mi fanno credere che, almeno in parte, ci sia riuscito… e sapere che hai ritrovato qualcosa di tuo tra le mie righe è uno dei complimenti più belli che potessi ricevere.

Grazie davvero: il tuo commento mi ha fatto un bene enorme.

Poesia e carne, nostalgia e resistenza.

Pura poesia.

“Il cuore è un appartamento dato in affitto a un inquilino che non paga, ma non posso sfrattare.”

Grazie Lino.

L’amore non si deve nascondere, ma proclamare. Innamorandoci, spostiamo il nostro io nell’altro, che non sempre ricambia. Qui la protagonista si riappropria di sé stessa e, alla fine, ricomincia ad amarsi. Bravo, Lino!

Grazie Concetta, ma diciamolo sottovoce! Anzi, diciamocelo in privato.

Penso che fra i tuoi punti di forza ci sia la capacità di generare immagini e creare metafore che rimangono. Sparisce la distinzione a volte superflua fra uomo e donna e resta solo l’anima.