LA SCOPERTA DI BAUER

Serie: CUSPIDE

- Episodio 1: LA SCOPERTA DI BAUER

- Episodio 2: LA MENTE

STAGIONE 1

Nei giorni che seguirono il suicidio, si fece un gran parlare della figura enigmatica e respingente del professor Bauer; soprattutto dei suoi studi, si parlò, per tutte le piazze di Mittelberg, dapprincipio, e poi del Bregenz, e poi del Vorarlberg, fino a coinvolgere le più brillanti menti di tutta la nazione e, infine, del mondo, così almeno mi era stato detto dall’amico Reinhold, mio confidente e intimo, se non unico, amico del defunto Bauer, qualche tempo prima che anch’egli, Reinhold, non lambisse l’orlo della follia, placandosi giusto a un passo dall’aprirsi il cranio con un vecchio Mannlicher trovato nella cantina di Bauer; e al primo suicidio si aggiunsero voci su quel secondo tentato suicidio, ma ancor più non si smise di parlare della capanna nel Kleinwalsertal – la cosiddetta “baita di Bauer” – della bizzarra costruzione in cui aveva deciso di segregarsi per un intero anno, l’ultimo della vita di Bauer, isolandosi dal mondo e trascurando la sua cattedra di matematica a Ratisbona, durante una pausa sabbatica già da molti colleghi definita come funesta ed esiziale per l’ormai labile psiche dell’accademico.

Ciò che portò alla ribalta Bauer, però, non fu tanto la sua morte violenta, né il peculiare edificio da lui stesso progettato quasi a suggello della propria volontà suicida, come un ventre antropico eretto nel ventre della natura incontaminata del Kleinwalsertal, a sua volta incistato nel ventre urbano dell’Europa e, al centro di tutto, il cadavere penzolante di Bauer, corpo di animale antropizzato, contenitore di una mente mediocre ma, incomprensibilmente, sfiorata da una rivelazione troppo grande e incontenibile, diceva Reinhold, per l’intero genere da lui rappresentato: quello umano. Non fu tanto per questi fattori, diceva Reinhold, che il mondo parlò e parla ancora di Bauer, né tanto meno dell’indole solitaria e inafferrabile che fu forse per lui cagione e merito della sua inestimabile scoperta, quanto per la scoperta in sé, la rivelazione che il notaio Winkler portò all’umanità durante l’apertura del testamento di Bauer, rivelazione che solo in seguito avrebbe prodotto i suoi frutti mortiferi e incommensurabili, spostando più in là i limiti del pensiero umano.

La scoperta, affermarono subito i primi osservatori, diceva Reinhold, non può che definirsi tale, ed è ciò che di più accostabile possa esservi alla matematica, anzi, dissero, se la matematica resta in parte un costrutto, un’invenzione, la scoperta di Bauer sembra avere invece una natura ancor meno artificiale, tanto da poter affermare che se la prima, la matematica, appare come una rappresentazione astratta, delocalizzata dell’universo, una proiezione simmetrica e metafisica delle stesse leggi che governano il tutto, il “metodo Bauer” ne è al contrario la trascrizione fisica.

Bauer, insomma, nell’ascetico isolamento della sua capanna nel Kleinwalsertal, sembrava essere giunto a una rivelazione fortuita, molto più simile a un vero e proprio approdo in un continente oscuro più che all’elaborazione di un concetto rivoluzionario, ecco perché sarebbe più esatto definire la sua mente “modesta” e “impreparata” alla vastità dell’abisso su cui si era timidamente affacciata, ma d’altra parte non tutti la pensarono (e la pensano) così, e parecchi suoi estimatori, diceva Reinhold, non hanno tardato a confluire a frotte in quelli che poi sarebbero stati definiti i cosiddetti “luoghi Baueriani”, invadendo in massa i boschi dell’Austria occidentale, i borghi di Mittelberg, del Bragenz e del Vorarlberg, rastrellando persino le strade di Ratisbona in cerca di osterie, postriboli e refettori al fine di rintracciare almeno un documento, un codice, uno scartafaccio, o anche solo l’annotazione tracciata a penna su una ricevuta o un tovagliolo che attestasse l’effettivo genio di Bauer, ritrovandosi però sempre e solo a stringere un pugno di mosche.

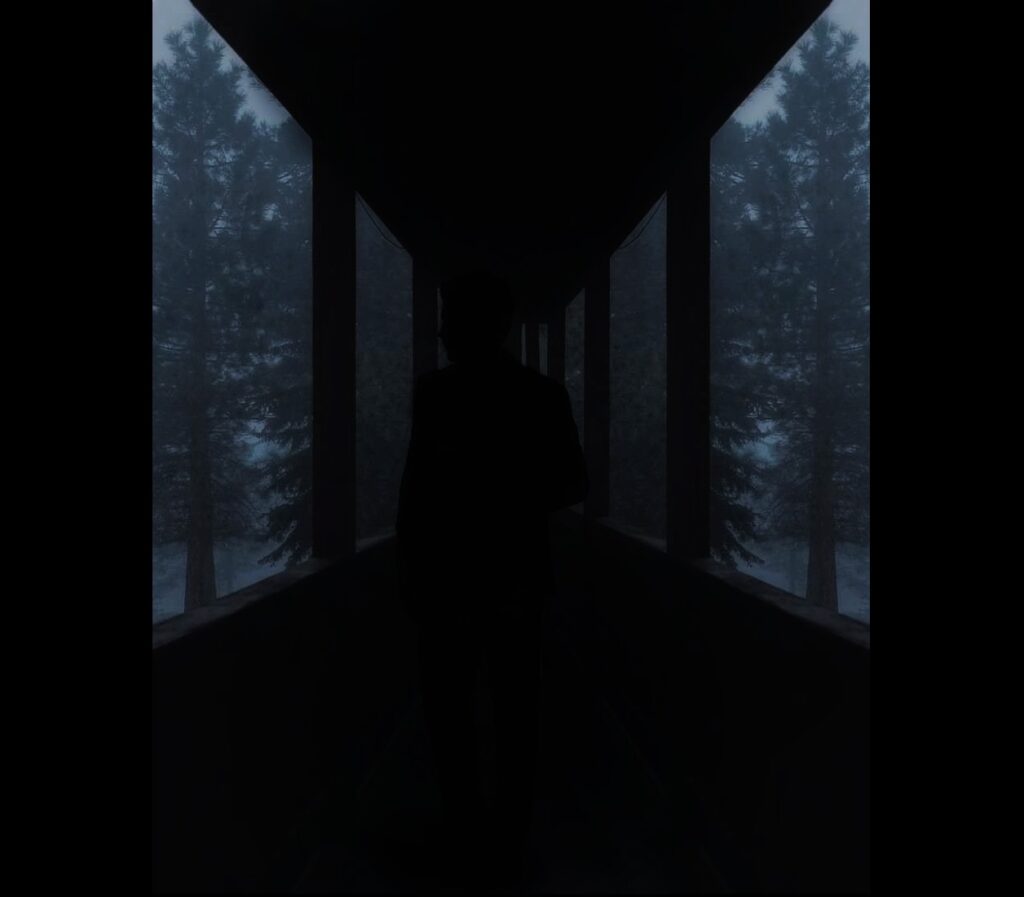

Molti di questi “studiosi” avevano concentrato l’attenzione proprio sulla dimora di Bauer, non quella di Ratisbona, non l’umile appartamento al terzo piano in Spitzwegstraße, quanto piuttosto all’edificio che ne vide la fine, la capanna nel Kleinwalsertal, la baita misteriosa che tanto ardentemente aveva voluto far costruire fra i boschi della regione, isolata dal mondo e modellata secondo quella forma peculiare, con l’abbaino a cuspide invetriato che svettava da una delle due falde del tetto.

Qualcuno, oltre a Reinhold, diceva lui, aveva già tentato di penetrare il mistero di Bauer, arrivando a comprendere che l’origine della sua scoperta si celasse proprio nei boschi del Kleinwalsertal, e più precisamente nella cosiddetta baita. Avvenne così che alcuni sparuti ricercatori ottennero il permesso da parte della sorella di Bauer, unica erede del matematico, di poter visitare la casa con la previa assicurazione di non toccare, spostare o rimuovere nulla di ciò che vi fosse contenuto all’interno, assicurazione che i cosiddetti ricercatori s’impegnarono a rispettare pedissequamente tanto e più della sorella stessa, confidò lei a Reinhold, così lui a me, perché assolutamente persuasi, i ricercatori, della possibilità di ricostruire pezzo per pezzo l’intero processo creativo che aveva condotto la mente di Bauer a quella scoperta da noi tutti ora definita “la scoperta di Bauer”.

Solo Reinhold, tuttavia, chiese e ottenne il permesso di installarsi a tempo indeterminato nella casa nel Kleinwalsertal, proprio grazie al solido legame che aveva unito lui e Bauer, e probabilmente, aggiungo io, anche a causa di un inestinguibile senso di colpa che il mio amico provava verso il matematico, un tarlo che lo tormentava per non aver saputo a suo tempo identificare la follia latente di Bauer, per non aver potuto prevenire il suo gesto estremo, e questo tarlo pareva essere ben evidente anche agli occhi della sorella di Bauer, tanto che Reinhold stesso giunse a dirmi, all’apice di uno dei frequenti deliri che mai più lo avrebbero abbandonato dopo il ricovero alla clinica Frankenalb, che quel permesso di indagare la follia di Bauer non fu altro che una sottile vendetta da parte della donna.

Lei sapeva, disse Reinhold, sapeva che la casa conteneva, in un qualche incomprensibile modo, in una qualche incomprensibile quantità, i frammenti sparsi dell’insania che a poco a poco aveva posseduto Bauer, così Reinhold, ed entrambi, Reinhold e la sorella di Bauer, non poterono che identificare il cuore di quell’insania in alcun altro luogo che non fosse la stanza a cuspide collocata a lato della soffitta.

La conclusione, disse Reinhold, era ovvia per tutta una serie di motivi che contemplavano la totale mancanza di stimoli, e di prove dell’esistenza di stimoli, che circondavano la piatta esistenza di Bauer: niente amici, niente affetti, nessuna frequentazione che non fosse quella di Reinhold – o almeno così era emerso dagli studi incrociati delle migliaia di cosiddetti ricercatori – nessuna traccia di manoscritti o diari, una libreria assolutamente anonima composta di testi canonici che non illustravano altro che l’estrema ordinarietà di Bauer, la totale assenza di indizi che dimostrassero la benché minima volontà, da parte di Bauer, nel concretizzare un’idea o un progetto.

Serie: CUSPIDE

- Episodio 1: LA SCOPERTA DI BAUER

- Episodio 2: LA MENTE

Mi colpisce, come d’altronde in molti dei tuoi scritti, la capacità chirurgica che dimostri quando compi giri iperbolici per descrivere azioni o pensieri e mai perdi la trama del tuo discorso perché sai esattamente dove vuoi portare il lettore. Giochi bene con le figure retoriche e quella ripetizione ‘la scoperta di Bauer’ diventa quasi ossessiva e martellante. Un’immagine sopra tutte mi coinvolge e spaventa ‘il peculiare edificio da lui stesso progettato quasi a suggello della propria volontà suicida, come un ventre antropico eretto nel ventre della natura incontaminata del Kleinwalsertal, a sua volta incistato nel ventre urbano dell’Europa e, al centro di tutto, il cadavere penzolante di Bauer, corpo di animale antropizzato, contenitore di una mente mediocre’. Un gioco di scatole cinesi che ha come involucro la casa e come contenuto la mente. Geniale.

Ciao Cristiana! Grazie mille per aver letto il mio racconto e per la bellissima analisi😊 In questo caso ho osato un po’ di più, incoraggiato dalla lettura di quel grandissimo scrittore che fu Bernhard. Era da tanto che non trovavo un autore così in sintonia con i miei “Antichi maestri” (altro romanzo dell’ispiratore di questa storia). Confesso che per me è stato un incontro veramente illuminante.

Hai un modo calmo e misurato di descrivere gli avvenimenti che a parer mio ti eleva da un’attribuzione di genere letterario, ti porta a catturare l’attenzione di tutti. Mi piace molto

Ciao Roberto! Grazie mille per la lettura e per il bellissimo commento! Sono contento di riuscire a risultare svincolato da un preciso genere letterario. Non che io snobbi i generi, anzi: è un’impresa da maestri riuscire ad assimilare quante più influenze e competenze, così da muoversi fluidamente tra di essi, ma mi sono accorto che tutti i miei autori di riferimento avevano la stessa attitudine a sfuggire da una netta classificazione, e ciò mi ha portato inevitabilmente a perseguire la loro linea. Il fatto che questa cosa si noti è una grande fonte di orgoglio. Grazie Roberto!

“scartafaccio”

Termine meraviglioso

Si! In realtà ho scritto il racconto solo per usare questa singola parola😆

🤣🤣🤣.

ho notato un evidente cambiamento nello stile, che si appoggia a periodi lunghi e fortemente ipotattici. Hai sicuramente una ragione valida per aver scelto questa forma. Il contenuto è interessante come sempre, poi leggerò il seguito.

Una narrazione molto particolare. Difficile, oserei dire, tanto per lo scrittore quanto per il lettore, essendo intrisa di ridondanze e di paragrafi volutamente lunghi per dare quasi il senso di un respiro affannoso.

In tutta onestà, confido di non conoscere Bernhard, quindi sono completamente all’oscuro dei suoi scritti e del suo stile narrativo, però posso affermare che questo testo, anche se sperimentale, come hai riportato tu stesso, è molto affascinante e intrigante.

Ciao Giuseppe! Grazie mille per aver letto il mio racconto! Pensa che, a un primo momento, avevo cercato di scrivere un blocco unico, con un solo punto alla fine dell’episodio 🙂

Sì: ho tentato – nel mio piccolo – di imitare la voce narrante di Bernhard, uno scrittore che usava le parole in modo compulsivo, imbastendo intrichi di doppie, triple voci che confluenti l’una nell’altra. Labirintico. Sono contento di aver reso questa ansia. Grazie ancora!

This content has been hidden from site admin.

This content has been hidden from site admin.

This content has been hidden from site admin.

This content has been hidden from site admin.

This content has been hidden from site admin.

This content has been hidden from site admin.