Eredità – parte 4

Serie: Una città di perdenti

- Episodio 1: Compiti

- Episodio 2: Presenza

- Episodio 3: Nella pietra

- Episodio 4: Eredità – parte 1

- Episodio 5: Eredità – parte 2

- Episodio 6: Eredità – parte 3

- Episodio 7: Eredità – parte 4

- Episodio 8: Protezioni

- Episodio 9: Premure

- Episodio 10: Paure – parte 1

STAGIONE 1

La cosa che l’aveva lasciata di sasso era che quel posto sembrava non avere fine.

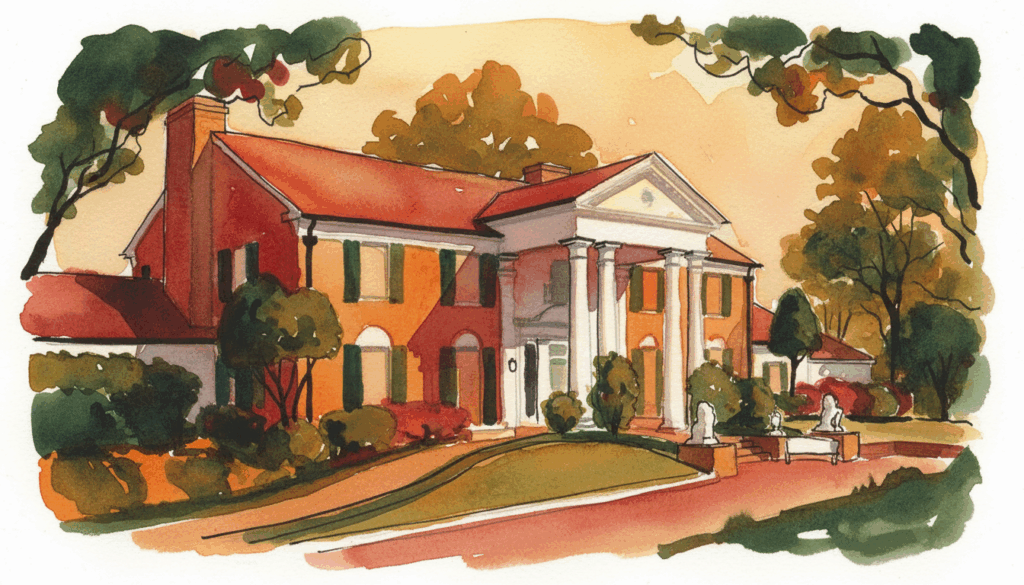

Vista da fuori, arrivando a piedi dal lungo vialetto asfaltato che tagliava in due un immenso prato alberato, la villa era apparsa indubbiamente grande, con la parte centrale a ricordare un tempio le cui colonne reggevano un frontone triangolare che pareva sottratto ad un museo.

Ai lati si allargavano due ali che davano l’impressione di essere state costruite in un secondo momento.

Ma una volta dentro, l’effetto su Mary era stato annichilente, l’aveva fatta sentire come un moscerino che vaga spaesato in un gigantesco palazzo della Russia imperiale, visto in fotografia su qualche libro di scuola.

Era come se lì dentro il concetto di spazio sovvertisse le regole dell’universo, espandendosi obbedendo a leggi che al di fuori non avevano valore.

«Porca merda» aveva detto con la bocca spalancata e gli occhi indecisi sul dove soffermarsi.

«Mary! Ti ricordo che non siamo soli.»

«Porca merda» aveva ribadito Mary, non curante dei rimproveri del padre.

E “porca merda” era stato il ritornello, il mantra che l’aveva accompagnata per tutta la visita, tanto che ad un certo punto Letho si era arreso rinunciando ai fallimentari tentativi di contenere il linguaggio della figlia. In fondo, ce l’aveva portata lui in quel posto.

«Papà, sei sicuro che non ti sei sbagliato a pagare? Solo 5 dollari per visitare tutta questa roba?»

«Il biglietto ce l’abbiamo, sono sicuro che se avessi dovuto dargli di più se ne sarebbero accorti. È aperto da meno di un mese, magari è un prezzo promozionale.»

Gli interni della casa erano visitabili attraverso un percorso, da compiere in un numero scaglionato di persone per non intasare gli ambienti e regalare a tutti la possibilità di godere della visuale più libera possibile di ogni stanza, di ogni ala del piano terra, in cui affondare fino a quando i cordoni in velluto lo permettevano, generosi a sufficienza da garantire la piena soddisfazione di tutti.

Sembrava ci fosse un luogo per qualsivoglia esigenza il Re e i suoi ospiti avessero potuto avere. Oltre ai normali ambienti di una casa qualsiasi (normali per modo di dire, viste le dimensioni e lo sfarzo del mobilio e delle suppellettili che li adornavano), Elvis aveva fatto costruire ed arredare, nel tempo, stanze a tema che presentavano ognuna uno stile architettonico differente, dominate da specifiche cromie preponderanti.

C’erano il tono africano della Jungle Room, arredata come richiama il nome; il giallo acido della TV Room, zeppa di televisori allineati su mensole, con specchi al soffitto a moltiplicarne l’effetto; la Pool Room, la stanza da biliardo dalle pareti e soffitto multicolori arabescati, che conferivano un tono vagamente orientaleggiante; la Piano Room, il cui ingresso era delimitato da due vetrate decorate con un pavone per ogni lastra; gli uffici del manager di Elvis, il “Colonnello” Parker; la sala dei vestiti di scena, la sala dei premi collezionati negli anni. Stanze ovunque ci si voltasse.

E poi, fuori dalla casa, sul retro, la piscina; una fontana davanti alla quale lo stesso Elvis, la madre il padre e la nonna erano sepolti; la collezione infinita di auto; un jet privato grande come un aereo di linea, chiamato Lisa Marie in onore della figlia, i cui interni parevano quelli di un albergo, con gli appigli e le fibbie delle cinture di sicurezza in oro massiccio.

«Porca merda» aveva ripetuto Mary.

«Porca merda» aveva confermato il padre.

Ma di tutte quelle stanze o aree della proprietà, niente aveva scavato maggiormente l’animo di Mary quanto l’unico luogo in cui né a lei né a nessun altro era permesso accedere.

«Perché non possiamo salire? Abbiamo pagato il biglietto.»

«Per una questione di rispetto.»

«Ma abbiamo visto la stanza di suo padre, quella di sua madre, persino i cessi. Perché non possiamo vedere la sua camera.»

«Perché così voleva lui. E questo ti deve bastare.»

Così Mary si era dovuta scontrare col fatto che il piano superiore della casa, che ospitavano le camere da letto di Elvis e di Lisa Marie, fosse inaccessibile. Quando era in vita, quasi nessuno aveva avuto il privilegio di vedere la sua stanza, nemmeno gli amici più stretti, e i familiari avevano voluto rispettare quel preciso desiderio anche dopo la sua morte.

Davanti a quella scala, che lasciava intravvedere il principio di un corridoio, Mary aveva dovuto fare i conti con il concetto di irraggiungibile ed esclusivo.

Dopotutto quella lassù, si ripeteva, era solo una stanza, come ce ne sono tante. Non si aspettava certo, entrando, che ci avrebbe trovato il fantasma di Elvis intento a pettinarsi davanti allo specchio. Eppure il punto era proprio che invece avrebbe potuto essere: magari invece era proprio così, magari il suo fantasma abitava lì dentro, magari si sarebbe trovata davanti alla stanza più incredibile che mente umana avesse potuto concepire, o magari a quella più anonima del mondo, non importava: lei non lo avrebbe mai saputo. Lei non avrebbe mai fatto parte di quella casta di sparuti privilegiati che potevano posare gli occhi su ciò che il mondo intero poteva solo limitarsi ad immaginare, a ipotizzare, qualunque cosa fosse, nella pressocché totale certezza che le loro sarebbero rimaste semplici congetture fino al giorno in cui sarebbero morti.

Era rimasta ferma davanti a quella scala per un tempo che le era sembrato infinito, prima che Letho le mettesse una mano sulla spalla e le dicesse:

«Forza Mary, andiamo, lasciamo spazio anche agli altri.»

E alla fine del percorso, quando erano passati attraverso il negozio di souvenir, Letho aveva sorriso del fatto che anche Mary ne fosse uscita con una busta di carta tra le mani.

«Posso chiederti che cosa hai preso?»

«Niente che ti interessi» aveva risposto vaga lei.

Poi, così come erano arrivati, erano risaliti sul furgone lasciato tutto il giorno all’ombra di un grosso platano nel parcheggio dei visitatori, e seguendo un percorso ad anello avevano viaggiato indietro ritornandosene a Looser.

«Una scatola di mentine con sopra la faccia di Elvis» aveva detto senza preavviso Mary, guardando fuori dal finestrino, il giorno dopo, in un punto imprecisato fra il Kentucky e la Virginia Occidentale. «Gli piacciono le mentine». E aveva aggiunto «Grazie papà.»

Serie: Una città di perdenti

- Episodio 1: Compiti

- Episodio 2: Presenza

- Episodio 3: Nella pietra

- Episodio 4: Eredità – parte 1

- Episodio 5: Eredità – parte 2

- Episodio 6: Eredità – parte 3

- Episodio 7: Eredità – parte 4

- Episodio 8: Protezioni

- Episodio 9: Premure

- Episodio 10: Paure – parte 1

Che bella questa visita a Graceland, senza nemmeno pagare i 5 dollari 🙂

Come molti di noi, credo, anche io vivo un eterno conflitto con gli USA. Quella attrazione smisurata per pailettes e sbirluccichio e quel rigetto dei lati oscuri della nazione. In ogni caso, ci siamo quasi cresciuti dentro a quel sogno americano e l’attrazione è sempre forte.

Seguendo la buona, vecchia regola “scrivi di ciò che sai”, mi sono ispirato a fatti realmente accaduti :-). Grazie della lettura Cristiana.

Per fortuna che Mary non voleva andarci a visitare la casa di Elvis! 🙄

Bisogna sempre ascoltare i papà per questo genere di cose, che difficilmente malconsigliano.

Anche io avrei esclamato “porca merda”: prima per lo stupore dato da tanta bellezza, poi per il pensiero che qualcuno, quella casa immensa, la doveva e deve pure pulire! 🙀

Alla questione pulizie non avevo mai pensato. Ma io sono maschio, quindi di visuale ristretta. 😂 Grazie per la lettura Mary!

«Porca merda» aveva confermato il padre: alla fine si è arreso al linguaggio colorito 🤣

Era una battaglia persa in partenza 😉

Ha quel tono da road movie caldo e un po’ sgangherato, e Mary con il suo “porca merda” è irresistibile. La villa che sembra infinita mette proprio addosso quella vertigine da “troppo”, ma la cosa più bella è la scala proibita: lì la meraviglia diventa inquietudine, come se l’assenza fosse la stanza più grande. E il finale con le mentine è perfetto, tenero e vero.

Grazie Lino per la lettura, sei sempre attento ai dettagli.

Condivido il commento di @Dea: quel “porca merda” è memorabile e perfetto. Esprime con una schiettezza immediata tutto il percorso emotivo di Mary: la meraviglia per la grandezza della villa, la crescente curiosità durante la visita e la frustrazione per il divieto di accedere alla stanza di Elvis. Si trasforma anche nel ponte emotivo tra lei e il padre, entrambi sopraffatti dalla stessa, esperienza. Grande Roberto👏

Grazie Tiziana, e mi raccomando, sentitevi libere di apprezzare le mie scurrilità, ho un breviario di parolacce pressocché infinito 😂

Quel “Grazie papà.” finale, raccoglie tutti pensieri e le considerazioni di Mary, è bellissimo!

Grande Giuseppe, sono felicissimo che tu l’abbia colto.

Descrizione degli ambienti eccellente rende perfettamente l’idea del luogo. E si, concordo con Irene Magni, il mantra “porca merda” rende tutto più vicino a noi

Grazie Paola, sono contento di avervi coinvolte.

La cosa che mi è piaciuta di più è stata quel “porca merda”. Sembrerà banale, ma è l’espressione che più rende l’idea, quando ci troviamo di fronte a uno stupore che ci lascia senza parole. Bravo Roberto!

Damn shit, sono d’accordo. Grazie della lettura Irene.

“«Gli piacciono le mentine».”

fantastico! un espediente geniale per far entrare il fidanzato nel rapporto padre-figlia.

Belin grande che ti accorgi di tutti questi aspetti.

E pensare che Mary non sembrava interessata😂

Hai reso benissimo il suo stupore e la meraviglia. Un altro episodio molto bello, bravo Roberto!

Beh, l’espressione “porca merda” ti risolve un sacco di grattacapi 😂. Grazie della lettura Melania.