Finestre

Serie: Il solo modo che conosco

- Episodio 1: Cambiamenti

- Episodio 2: Il rivolo sottile

- Episodio 3: Sfide

- Episodio 4: Quei paesi che finiscono per ATE

- Episodio 5: Punti di osservazione

- Episodio 6: Nessuna ragione per non farlo

- Episodio 7: Qualcosa in comune

- Episodio 8: Non oggi

- Episodio 9: Svolte

- Episodio 10: Per la prima volta

- Episodio 1: Coriandoli

- Episodio 2: Privilegi

- Episodio 3: Finestre

- Episodio 4: Il cerchio intorno alla preda

- Episodio 5: Impronte

- Episodio 6: Equilibrio

- Episodio 7: Abitudini

- Episodio 8: La bottiglia vuota

- Episodio 9: Fotografie

- Episodio 10: Non dirlo a nessuno

- Episodio 1: Uno che scrive

- Episodio 2: La finestra sul cortile

- Episodio 3: Inciampi

- Episodio 4: Il corredo delle mie insicurezze

- Episodio 5: Buoni propositi

- Episodio 6: L’evenienza di ricredersi

- Episodio 7: Meriti

- Episodio 8: Rane

- Episodio 9: Una perfetta occasione mancata

- Episodio 10: Il solo modo che conosco

STAGIONE 1

STAGIONE 2

STAGIONE 3

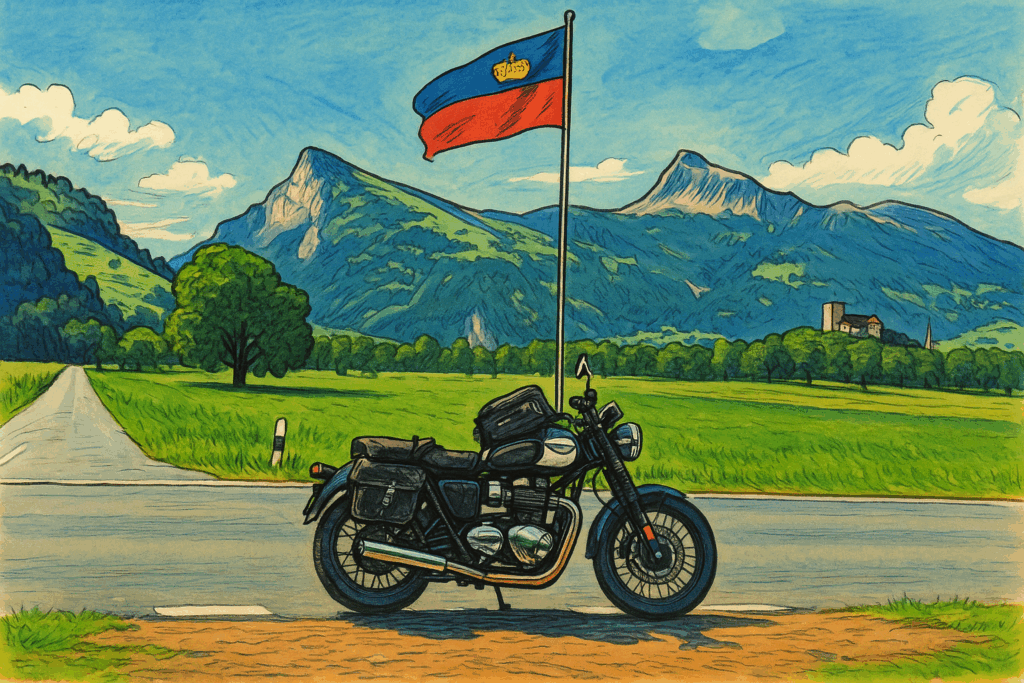

La prima cosa che ho notato quando ho attraversato il confine fra il Liechtenstein e l’Austria è che finora nessuno mi ha ancora fermato per un controllo, al contrario di quello che succedeva quando avevo venticinque anni e mi smontavano la macchina ogni volta. La barba alla mia età conferisce un’aura di rispettabilità, quando sei giovane un aspetto da tossico.

A dirla tutta, nessuno si è nemmeno degnato di guardarmi, anche solo per farmi cenno di proseguire. Zero considerazione, occhi fissi alla scrivania dietro vetri antiproiettile oppure capannelli di agenti intenti a parlottare fra loro.

Di cosa discutono i doganieri? Cosa vogliono per sé? Si confidano fra loro? Si innamorano? Magari di un collega che sta dall’altra parte. Magari si studiano e si osservano al di qua di quella linea che alla luce del giorno non possono oltrepassare, ma quando cala il buio si incontrano clandestinamente in quella striscia di territorio non rivendicata, si baciano e fanno l’amore. Magari entrambi hanno qualcuno a casa, che non riesce a prendere sonno mentre li pensa; ma in quella Terra di Nessuno se ne dimenticano, perché lì tutto è sospeso, regole, morale, principi, e assaporano l’esistenza che non possono avere all’interno dei rispettivi confini.

La seconda cosa che ho notato, più gretta, è che in Austria la benzina a 95 ottani è roba da pezzenti. Te la vendono a quasi 40 centesimi in meno che da noi, lì la gente fica usa quella a 98. E visto che io non sono fico e Greta non beveva da un pezzo, non mancando molto ai suoi soliti colpi di tosse prima di entrare in riserva, mi sono detto: chi sono io per rifiutare la vostra elemosina? Così a pochi chilometri da Dornbirn ho fatto il pieno.

Quando ho pianificato il percorso sono stato entusiasta di fare tappa in quella città, perché rappresenta il mio nuovo concetto di turismo. Evitare il più possibile i luoghi conosciuti, dove non è più possibile respirare l’anima che possedevano, e mai più lo sarà. Non mi interessa più camminare fra edifici e opere trasformate in scenografie da circo, soffocate da greggi in fila dietro una bandierina rossa scattando fotografie che non guarderanno mai, stipati in ristoranti dozzinali che sfornano portate sintetiche e avanti il prossimo, lungo vie intasate di merdosissima paccottiglia di plastica che emette lucine intermittenti e cicalii nauseanti. Per vederli deflorati a questo modo, certi posti preferisco guardarli con la realtà virtuale, tanto per me sono perduti per sempre.

Ora mi piace fermarmi dove c’è gente che nei luoghi ci vive, osservare i loro movimenti assodati, immaginare come potrebbe essere svegliarsi, lavorare, tornare a casa, riposare lì i fine settimana; avere una compagnia che si ritrova sempre in quel locale, portare mia moglie in quel ristorante con una lettera dell’insegna che ogni tanto sfarfalla.

A Dornbirn ho trovato la quotidianità che cercavo. Saliva dai marciapiedi appiccicandosi fra i raggi cromati delle ruote assieme agli spruzzi d’acqua che bagnavano le aiuole, nella luce di un tardo pomeriggio di quasi estate. Me la sono respirata col casco aperto prima di rallentare e infilarmi nel parcheggio ghiaioso sul retro della Gasthaus che mi avrebbe ospitato quella notte.

Mi ha accolto, con la moto ancora accesa, la donna che gestisce la locanda. Sapeva che sarei arrivato prima di cena. Una tipa magra, guance scavate, capelli scuri alle spalle, fra i cinquanta e i sessant’anni; la forbice di età così ampia in ragione di una pelle che ne tradiva la calma ritrovata dei suoi giorni d’oggi ma anche, forse, una profonda irrequietezza dei suoi giorni passati.

«Lasciala pure in garage, ti ho tenuto un posto libero.»

Si è avvicinata ad un box ed ha aperto la serranda basculante, ha tolto un paio di biciclette, mi ha fatto spazio fra mille attrezzi ed ha aspettato che facessi manovra, entrando di culo come mi piace fare quando parcheggio.

Quando sono uscito coi bagagli ha riabbassato il portello, ha preso un mattone rosso e lo ha piazzato a terra nell’angolo a destra adeso alla serranda, così che rimanesse chiusa.

«Quello» mi ha detto pulendosi le mani e indicando il mattone, «è il pin di chiusura. Null-Null-Null-Null – Zero-Zero-Zero-Zero. È facile, non lo dimenticare» e ha lasciato andare una risata grande tre volte lei.

Riprendere confidenza con il tedesco è sempre una sfida. Mi mette davanti ai miei sensi di colpa per averlo saputo imparare così bene nei due anni in cui da studente ho vissuto in Germania e averlo altrettanto bene dimenticato negli anni trascorsi dopo il mio ritorno in Italia.

Di solito rompo il ghiaccio con una frase di rito:

«Mi spiace per il mio tedesco, è un po’ arrugginito.»

E di solito mi rispondono con un classico intramontabile:

«Il tuo tedesco è sicuramente meglio del mio italiano.»

Siamo passati attraverso il piccolo Biergarten dell’albergo, fra panche di legno posizionate ai due lati di tavoloni riparati da grossi ombrelloni, decorati coi loghi della birra Warsteiner. Una volta dentro abbiamo camminato su una moquette verde scuro fino al bancone che divideva la sala ristorante dalla zona cucina, in un ambiente familiare e senza fronzoli che ha visto l’ultimo ammodernamento quando le Torri Gemelle erano ancora saldamente ancorate a terra. Qui la donna ha registrato i miei documenti, dopodiché l’ho seguita su per due strette rampe di scale affinché mi mostrasse la camera.

Il ricordo della camerata del giorno prima mi ha fatto percepire quella stanza spartana, arredata con un letto un armadio ed una scrivania, come l’ambiente più accogliente dell’universo.

Il calore accumulato durante la giornata premeva fa una parete e l’altra come chi cerca di allontanare con le braccia i muri di una stanza che incombono sempre più stretti su di lui. L’ho liberato aprendo le imposte, lasciando che defluisse lentamente mentre sistemavo la giacca e i vestiti sulle grucce conservate nell’armadio. Le ho appese alla sommità delle ante a prendere aria, buttando un occhio di quando in quando alla finestra e ai contorni spioventi dei tetti che sotto un azzurro striato di bianco si facevano ambasciatori dei desideri della città.

Serie: Il solo modo che conosco

- Episodio 1: Coriandoli

- Episodio 2: Privilegi

- Episodio 3: Finestre

- Episodio 4: Il cerchio intorno alla preda

- Episodio 5: Impronte

- Episodio 6: Equilibrio

- Episodio 7: Abitudini

- Episodio 8: La bottiglia vuota

- Episodio 9: Fotografie

- Episodio 10: Non dirlo a nessuno

Continua a piacermi, molto! Curiosità, ma avevi realmente imparato il tedesco? È sempre stato una mia specie di sogno, coadiuvato dalla musica tedesca che ascolto praticamente da anni. È che una lingua la devi vivere e studiare, per portarla nella tua quotidianità. Inoltre fantastico il passaggio dove dici dei luoghi incontaminati dal turismo, i ristoranti che servono fredde e banali pietanze e avanti un altro… Poi? Il notare che solo un giorno fa, il protagonista ha dormito in quella camerata… ti fa rendere conto della maestria di chi scrive, di come sa far fluttuare il lettore in un tempo non tempo. Un po’ come quelle giapponesi, che se acceleri troppo […]. 🤣 Mitico

Ciao Loris, grazie, che bel complimento mi fai.

Sì, è vero, è stata una delle cose che più mi ha dato soddisfazione nella vita. Sono partito da studente dall’Italia senza averlo mai studiato, su in Germania sono riuscito rocambolescamente ad inserirmi in in una classe per stranieri e per qualche settimana ho seguito un corso di tedesco in inglese. Il resto lo hanno fatto i due anni vissuti lì, alla fine del periodo ho raccolto materiale didattico alla biblioteca universitaria di Tubingen e tornato in Italia ho fatto una tesi comparativa fra come funziona un certo istituto giuridico da noi e in Germania.

Una tipa magra, guance scavate, capelli scuri alle spalle, fra i cinquanta e i sessant’anni; la forbice di età così ampia in ragione di una pelle che ne tradiva la calma ritrovata dei suoi giorni d’oggi ma anche, forse, una profonda irrequietezza dei suoi giorni passati.”

Che acuto spirito di osservazione. Si capisce la profondità del tuo sguardo d’autore e umano.

Ti ringrazio davvero Maria Luisa, qualcosa di raro e bello da sentirsi dire.

Si sente che hai ‘sentito’. Non c’è molto da aggiungere, se non che, come sempre, scrivi benissimo. Non c’è virgola fuori posto, non c’è pensiero scarabocchiato. Solamente pennellate.

Accidenti che serie di complimenti, mi lusinghi! Grazie Cristiana.

“Le ho appese alla sommità delle ante a prendere aria, buttando un occhio di quando in quando alla finestra e ai contorni spioventi dei tetti che sotto un azzurro striato di bianco si facevano ambasciatori dei desideri della città.”

E qui, chiudo e me ne vado davvero…

😂.

“Saliva dai marciapiedi appiccicandosi fra i raggi cromati delle ruote assieme agli spruzzi d’acqua che bagnavano le aiuole, nella luce di un tardo pomeriggio di quasi estate”

Adesso smetto per sempre di leggere questa serie, perché con questa frase ho avuto tutto quello che cercavo. Un inchino

Contraccambio❤️

“si baciano e fanno l’amore”

Che bello Roberto. Non lo so se volevi magari essere ironico. Io, personalmente, ho colto altro. Ho colto molta dolcezza. Rispecchia tanto il mio personale concetto di ‘amore’.

Ciao Cristiana, no, questa volta niente ironia, è anche il mio concetto di amore. Sono contento che ti sia piaciuto.

“la forbice di età così ampia in ragione di una pelle che ne tradiva la calma ritrovata dei suoi giorni d’oggi ma anche, forse, una profonda irrequietezza dei suoi giorni passati.”

Questa è una delle descrizioni più belle di tutta la serie.

Grazie Mary, inchino

“Di cosa discutono i doganieri? Cosa vogliono per sé? Si confidano fra loro? Si innamorano?”

Ho sempre pensato la stessa cosa dei casellanti delle autostrade, quelli che nascono nello sgabbiotto come i funghi. 😹

E loro sì che sono soli😂

Bellissima la fotografia originale della veduta, si ha davvero la sensazione di star viaggiando con te!

Un episodio lento, di passaggio, ma ho la sensazione che manca poco, e ci siamo…

Non te lo so dire nemmeno io, ogni volta mi viene in mente qualcosa da aggiungere 🙂 Grazie di esserci ancora Irene.

Ah stavolta nessuno in camera, che bello!

Questa volta dalle stalle alle stelle 😂. Grazie per essere arrivata sin qui Arianna!

Allora: avevo letto i primi tre episodi quando li hai pubblicati, poi ho deciso che avrei letto il racconto tutto d’un fiato, perché leggendolo a spizzichi mi sembrava di fare un torto a Greta. Oggi ho ceduto e ho letto i dieci episodi che avevo lasciato in attesa e sono felice di averlo fatto! Scrittura sempre ineccepibile, metafore e allegorie appropriate e gradevoli, descrizione di paesaggi che le agenzie turistiche dei luoghi attraversati dovrebbero chiederti per arricchire i loro depliants. Anzi no, sarebbe sminuire la lirica da te composta.

Voglio riportare solo due passi che mi sono particolarmente piaciuti:

“…lungo quelle strade boschive del mio entroterra che di solito percorro per andare a delle sagre estive alla ricerca del fresco, o per trovare un po’ di umidità e disagio in inverno.”

e

“Sì, questo mi piacerebbe poter dire, che non lo dimenticherò, ma non è così.

Sta già succedendo, anche adesso, è inevitabile e non posso farci niente. Alla fine rimarranno solo frammenti, bagliori che torneranno nei momenti più inaspettati, che si sovrapporranno in una sequenza che non saprò più ricostruire. Ad ogni minuto che lascio trascorrere, frammenti di coriandoli spariscono via sospinti da un vento invernale.

Ma se ne scrivo, forse quello che ancora c’è posso farlo restare, forse lo posso ancora salvare. Perché ne vale veramente la pena.”

E poi le citazioni di artisti che amo e di un film che adoro. Insomma una delizia! Ma ora basta che non vorrei che l’autostima ti esplodesse in mano e mi privasse del piacere di leggere il seguito.

Caro Giuseppe, non smetterò mai di ringraziarti per tutto il tempo che mi dedichi, nella lettura e nel farmi conoscere quello che ti ha suscitato. Grazie davvero, non vedo l’ora di proseguire.❤️

Ciao Roberto, una tappa ricca di descrizioni, aneddoti e riflessioni

Ho adorato la parte sui doganieri, favolosa! Originale e ironica. Non mi stanco mai di seguirti nel tuo viaggio. Sei una forza🤣

Grazie Tiziana, constatare di mantenere un seguito lungo la via è un carburante che non ha prezzo.

” La barba alla mia età conferisce un’aura di rispettabilità, quando sei giovane un aspetto da tossico.”

È vero… 😂

Non hai idea di quante volte l’abbia riscontrato da ragazzo 😂

“mi piace fermarmi dove c’è gente che nei luoghi ci vive”

Assolutamente d’accordo.

Per prima cosa, non l’ho ancora fatto ma adesso è il momento, un plauso alla “colonna sonora” della serie.

Tra le varie situazioni di questo episodio spiccano a mio parere la descrizione del gregge dietro la. bandierina rossa e (immagine molto triste) le fotografie scattate e mai guardate. Perché tanto a cosa servono i ricordi se il prossimo anno possiamo seguire ancora una bandierina?

Grazie grazie grazie Antonio, il tuo apprezzamento sulla colonna sonora che scelgo per la mia storia per me vale quanto un apprezzamento sulla storia stessa. Alla prossima!

Molto bella la parentesi sui doganieri, quasi romantica. In questo episodio, torni su un tema che avevi già sfiorato in precedenza, il turismo dissennato e la gentrificazione, un parola che detesto, ma che proprio perché orrenda, credo che renda l’idea della misera fine che stanno facendo molte città in occidente. Come mi sto abituando, è stato un piacere fare un altro po’ di strada insieme, grazie

Sono venuto a sapere dell’esistenza di questa parola grazie a te, prima non la conoscevo, e sono pienamente d’accordo. Mi infastidisce tremendamente la fonia del termine, al pari di “lagrima”, e ancor più il concetto che esprime. Dai che abbiamo un pieno di benzina a buon mercato!

Mi piace il modo in cui scrivi: limpido, pulito, ma con attenzione vera. Si sente che osservi con cura e riesci a far respirare i luoghi senza forzare. Bella lettura, davvero.

Grazie Lino, è un complimento molto apprezzato che mi tengo stretto