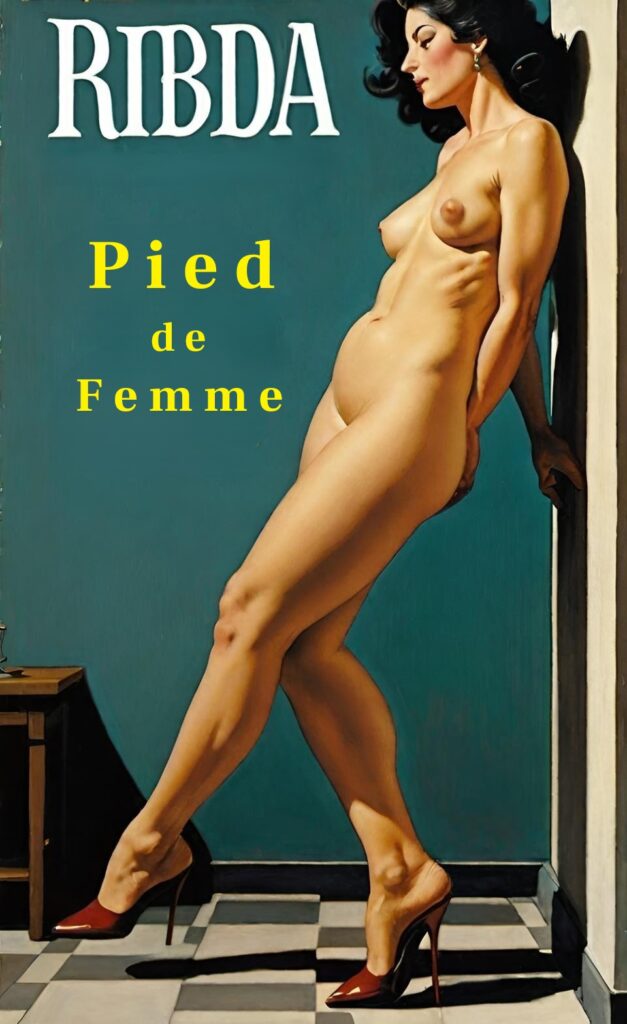

Recensione di “Pied de Femme” di Ribda

Serie: ATLANTE DELLE TERRE SOMMERSE

- Episodio 1: INTRODUZIONE

- Episodio 2: Osservazioni preliminari sull’autoconsapevolezza dei sogni residuali

- Episodio 3: Teoria della Corruzione delle Memorie Collettive: una ricerca neurosemiotica

- Episodio 4: Catalogazione delle specie concettuali estinte: tracce di una patologia semiotica?

- Episodio 5: Indagine paleolinguistica sulle prime menzogne non verbali

- Episodio 6: Microrganismi semiotici: prime prove di vita simbolica autonoma

- Episodio 7: NOTE DI REVISIONE*

- Episodio 8: Note dal romanzo “Rumorenero – Biografia irregolare di Enea Roche Rocchetti”

- Episodio 9: Il crollo di Ithra*

- Episodio 10: DUE BOZZE PER WIKIPEDIA*

- Episodio 1: Il Collasso narrativo di San Velario

- Episodio 2: ELZEVIRI*

- Episodio 3: Recensione di “Infinito Anteriore” di Elia Morsiani

- Episodio 4: Commento a “La Civiltà del gerundio” di Lorenzo Varesi

- Episodio 5: Recensione di “Pied de Femme” di Ribda

STAGIONE 1

STAGIONE 2

a cura di Giorgio Traüber

Inizia quasi in sordina, come una confidenza sussurrata al lettore, il controverso Pied de Femme, in cui l’enigmatico Ribda affronta ossessioni intime e simbolismi corporei, trasformando la podofilia in un pretesto narrativo per esplorare vulnerabilità, controllo e desideri inespressi.

Personalmente mi trovo in*

*Chiedo perdono per la brusca interruzione: presto capirete questa mia impellenza di abbandonare la continuità del testo, perché ciò che sto per rivelarvi mi riguarda troppo da vicino e, temo, riguarda anche voi.

Sì, voi lettori: senza saperlo, siete diventati infatti complici di mio fratello Giorgio.

Non so ancora come sia possibile.

Non so neppure se ciò che sto scrivendo sia reale o immaginato.

Ma devo raccontarlo, almeno una volta, prima che tutto sfugga.

Era sei giorni fa – il ventisette giugno – quando decisi di fare visita a Clara Böhm.

La casa si trovava alla fine di una strada ai bordi del centro storico: un quartiere di palazzine d’inizio Novecento dall’intonaco color ocra, poroso come pelle antica, e le imposte azzurre, chiuse a metà, che davano l’illusione di trattenere un respiro.

Entrai nel cortile di una delle abitazioni.

Giorgio aveva sempre parlato di quella casa come di un’apparizione impossibile, una sorta di spazio in più nella geografia della città: diceva che al suo posto, anni prima, aveva trovato un epitaffio, inciso su una lapide isolata, con un nome che non aveva mai sentito – Marisa Tantagruel.

Eppure, ora che ero lì, la casa esisteva eccome: solidissima, quasi ostinata.

Clara Böhm mi ricevette con un sorriso cortese e un buon caffè.

Era una donna dai movimenti tranquilli, che nella mia testa cozzavano con la sua presunta inesistenza.

Mi spiegò, senza che dovessi chiederlo, come avesse conosciuto Giorgio: “Eravamo amici d’infanzia”, disse.

“Veniva spesso qui a giocare. Da bambino.”

La sua voce aveva una calma che non mi rassicurava.

Esitai.

Poi, seguendo il filo assurdo che da giorni mi tirava come un uncino, chiesi se conoscesse, per caso, una certa Marisa Tantagruel.

Clara sorrise, forse attraversata da un’idea buffa.

“Certo!” ammise, “era la precedente proprietaria di questa casa. Pensa la coincidenza: aveva lo stesso cognome di un vecchio programma della Rai che guardavo da piccola. Ma è passato tanto tempo: ha venduto tutto, di fretta, e se n’è tornata nella sua terra natale, in Germania, per… come dire… morire nel suo villaggio.”

Fu allora che chiesi, senza alcun motivo logico – ma con la certezza di conoscere già la risposta – se quel luogo si chiamasse Drebenwald.

Clara rimase ferma.

Poi annuì, quasi compiaciuta del mio intuito.

«Esatto. Drebenwald.»

In quel momento, davanti alle finestre socchiuse e al frusciare appena percettibile dei tigli nel cortile, compresi di essere entrato nel meccanismo degli indizi che Giorgio mi aveva segretamente lasciato intendere… e capii di dover procedere per istinto.

Non so quando decisi davvero di partire.

Dopo aver lasciato la casa della Böhm, cominciai semplicemente a camminare, come se qualcuno avesse disposto per me una serie di movimenti inevitabili: verso la stazione, verso il confine, poi oltre ancora.

Era un gesto naturale al punto da sembrarmi preordinato, quasi che il mio corpo sapesse già cosa doveva fare prima ancora che io formulassi un pensiero.

Avevo scolpito dentro una sola certezza: Drebenwald non esisteva.

Giorgio lo aveva ripetuto più volte, con quella precisione trasparente che metteva in ogni suo scritto.

E dunque cosa significava trovarmi proprio davanti a un cartello stradale – una lamiera arrugginita, un nome stampato nell’identica maniera in cui la mia fantasia l’immaginava, senza errore: Drebenwald?

Mi fermai a lungo, prima di proseguire per il sentiero che affondava nella boscaglia.

Il villaggio apparve d’un tratto, con quella qualità delle cose che non esistono fino a quando non le guardi: case basse, tetti scuri e una piazza che ricordava certi caotici dipinti fiamminghi.

L’aria aveva un’immobilità peculiare.

Avanzai fino alla casa al centro della piazzetta, riconoscendola senza sapere come: tetto inclinato, persiane verdi, un reticolo di graticci che ne sezionava la facciata, scomponendola in poligoni asimmetrici.

Sul cancello, una targhetta d’ottone riportava un nome che mi paralizzò.

AURELIA VON BERNAYS

Provai un fremito, quasi un capogiro.

Aurelia: la quarta moglie di Giorgio, sparita nel nulla, dissolta in un silenzio inspiegabile.

E ora di nuovo lì, quel nome, come se avesse seguito un percorso alternativo alla storia, ripresentandosi a me con la testardaggine di un segno inevitabile.

La porta si aprì prima che potessi bussare.

Una donna giovane, molto giovane, mi apparve davanti.

Non era la Aurelia che conoscevo: troppo fresca nell’età, troppo luminosa nei tratti.

Eppure le somigliava.

Come la versione di un sogno che ti rimanda a una persona reale.

«Ciao, Giulio.»

La sua voce era limpida.

Non sorpresa, non interrogativa.

Le chiesi per quale motivo mi conoscesse, incapace di contenere lo sconcerto.

«Non ti conosco. Ma so chi sei.»

Fece un piccolo cenno verso l’interno.

Seguii il suo passo nel corridoio.

La casa odorava di resina, cera d’api e qualcosa di più tenue, certamente cibo.

Ogni oggetto, là dentro, sembrava appartenere a epoche diverse, come se decenni – o vite – si fossero accumulate lì senza cozzare tra loro.

Aurelia mi portò in una stanza inondata di luce.

Sul tavolo, perfettamente centrata, c’era una busta avorio, chiusa da un sigillo di ceralacca blu.

«L’ha lasciata per te», disse lei, porgendomela.

«Mi ha detto che non dovevo aprirla. Che avresti capito.»

Posai un dito sul sigillo: era tiepido.

Questo mi inquietò più di tutto il resto.

Le domandai chi gliel’avesse data.

«Tuo fratello, naturalmente.»

Lei arretrò di due passi, quasi dissolvendosi nella cornice della porta.

«Apri. Capirai più di quanto vorrai.»

Restai così solo.

Il silenzio era cambiato: aveva un peso, una consistenza morbida e insieme minacciosa, come di attesa.

Ruppi il sigillo, che si sfaldò come gelatina.

All’interno c’era un foglio ripiegato in quattro.

Riconobbi la grafia di Giorgio: minuta, inclinata, tesa.

Prima di leggere, ebbi la certezza – una certezza fredda, totale – che quella lettera non parlasse di lui, ma di me.

Del motivo per cui Drebenwald, contro ogni logica, era apparso al mio arrivo come un sogno che aspettasse il suo sognatore per esistere davvero.

Caro Giulio,

ti scrivo con la cautela che si deve alle cose che non hanno mai avuto inizio.

Ho rimandato a lungo questa lettera, come si rimanda una parola quando non si sa dove farla cadere.

Ora so che non esiste un luogo giusto, ma solo un momento possibile.

Devo dirti una verità che ti riguarda e che, allo stesso tempo, ti nega: tu non sei mai esistito, Giulio.

Non nel modo in cui hai creduto di esistere.

Non come fratello che cresce, che scrive, che dubita.

Sei parte di un romanzo che ho scritto io, lo stesso romanzo che tu hai pensato di star scrivendo.

Ho finto di cedere a te la penna perché non avevo altro modo per avvicinarmi.

La verità più semplice è anche la più dura: non ti ho cancellato dalla mia biografia.

Io sono cresciuto figlio unico, ma con una stanza in più e un nome che veniva pronunciato due volte, una per chiamarmi e una per ricordare chi non c’era.

Di te mi è rimasto solo il suono, Giulio, e una possibilità interrotta che non ha mai avuto un volto.

Non ho mai saputo come saresti stato, che vita avresti avuto, quali linee avrebbe seguito il tuo viso se il tempo avesse avuto il coraggio di continuare.

Ma te ne sei volato in cielo prima ancora di aprire gli occhi.

Per questo non ho osato inventarti: non volevo costruirti una vita che ti stesse stretta, né costringerti in un carattere arbitrario.

Ho fatto la sola cosa che m’era concessa: ho ribaltato le parti.

Ho lasciato che fossi tu a rappresentare me, perché me solo conoscevo.

Tu potevi abitarmi senza essere deformato.

L’Atlante è nato così.

Non come libro, ma come scusa.

Un tentativo di mettere insieme un cosmo minimo, semplificato, abbastanza piccolo da poter essere attraversato da una creatura che non è mai nata.

Le teorie strampalate, le leggi imperfette, le analogie che imitano concetti più grandi: tutto questo non era ingenuità, ma prudenza.

Non sapevo abbastanza del mondo per raccontarlo davvero, e forse non volevo.

Pensavo bastasse un universo sommerso e misterioso, un luogo dove poterti muovere senza dover crescere.

Poi mi è servito il mistero.

Ho inscenato la scomparsa del mio io letterario perché era l’unico modo per avvicinarmi senza toccarti.

Non avrei saputo descrivere un incontro tra noi due, non avrei trovato le parole giuste per un abbraccio che non può avvenire. Così ho lasciato che fosse questa lettera a fare il lavoro al posto mio.

Non ti chiedo perdono.

Non saprei a chi chiederlo.

Ti scrivo solo per dirti che ogni pagina è stata un tentativo di contatto, ogni storia una carezza trattenuta.

Se hai avuto l’impressione di esistere, anche solo per un momento, allora forse non ho fallito del tutto.

Questo libro tanto assurdo, che parla di te e descrive il rivelarsi della tua coscienza a se stessa, è in realtà quanto di più semplice possa esistere.

Ora voglio che torni all’inizio dell’Atlante e che tu legga la prefazione con altri occhi – i miei occhi – così da capire lo sforzo fatto per modellarti attorno un mondo su misura.

Un universo in cui tu possa perderti e ritrovarti, centinaia di milioni di volte, fino a provare l’illusione di un’esistenza.

Questo è il mio regalo, Giulio, e lo dedico a te.

Ovunque tu sia.

Serie: ATLANTE DELLE TERRE SOMMERSE

- Episodio 1: Il Collasso narrativo di San Velario

- Episodio 2: ELZEVIRI*

- Episodio 3: Recensione di “Infinito Anteriore” di Elia Morsiani

- Episodio 4: Commento a “La Civiltà del gerundio” di Lorenzo Varesi

- Episodio 5: Recensione di “Pied de Femme” di Ribda

Nicholas, tutto mi sarei aspettata dal plot twist finale, ma questo proprio non mi è passato nemmeno per l’anticamera del cervello! Ammetto di aver letto la lettera di Giorgio con il fiato sospeso, una mano davanti alla bocca e gli occhi lucidi. Nulla prima di questo capitolo mi aveva lasciato presagire che Giulio, in realtà, non è mai esistito.

Ammetto anche di aver avuto i sensi di colpa nei confronti di Giorgio, che fino a qualche capitolo prima gliene dicevo di ogni.

Un altro fatto, in particolare, mi ha colpito, anche se è più una sensazione: Giorgio ha sacrificato la sua identità per donarne una al fratello; in realtà il maggiore non è uno stronzone, ma una persona che si è annullata per il bene di Giulio. E questo lo associo molto al legame affettivo tra fratelli, che ca oltre al legame di sangue.

È il finale più commovente che ho letto fino ad ora su Open. ❤️

Ciao Mary! Che bellissimo commento!🙏🏻 Sono felice che il plot twist sia riuscito a sorprenderti. Ho fatto di tutto per rendere Giorgio un personaggio scomodo, egoista e spocchioso (entro i limiti) e questo finale non vuole redimerlo, ma renderlo solo più umano, con tutti i suoi difetti. Ho sempre amato i personaggi un po’ antipatici e tanto soli. Giorgio è sicuramente uno di loro. Ti ringrazio tanto, Mary🤗

Non conoscessi Trauber per come ho avuto modo di conoscerlo, mi sarei commossa anche io. Cioè, mi sono pure commossa. il punto è un altro: io credo non si sia commosso lui. Credo abbia scritto questa storia per l’esatto contrario. Trauber non ha provato sentimenti, fino a qui. Non che non li abbia, li ha eccome. Ma ha una certa predisposizione a sfuggirgli, vuoi l’incapacità, vuoi la paura. Non so. Avesse voluto sentirlo, questo dolore che spunta nel finale e che noi abbiamo sentito bene, ci avrebbe raccontato la storia di questo fratello mai vissuto in modo lineare, per quella che è. Parecchi scrittori lo fanno. Lui invece lui ha creato tutto questo. Si è affidato a una finzione che desse la garanzia di non correre rischi, che lo restituisse a se stesso intero. Perchè “finiamo inglobati dalle nostre narrazioni”, e per Trauber narrare è costruire intorno a sè una sorta di gabbia, un posto riparato dal quale guardare la sua vita, il vuoto del fratello, senza però doverci fare i conti davvero. Secondo me. Poi magari sbaglio. La verità la sa soltanto lui (e questa è un’altra cosa bella dell’arte dello scrivere. Non solo lo scrittore, ci si mette anche il lettore a interpretare la propria realtà 😊)

👏🏻 E hai ragione. Credo tu abbia imparato a conoscere Traüber meglio di me.😂 In effetti Giorgio è un egocentrico indefesso (o almeno è così che s’è presentato, dando sempre un’idea di sé alquanto negativa, “simpaticamente negativa”, se vogliamo. Insomma: è uno stronzo😂) e la tua analisi rende ancora più coerente ciò che ha scritto di sé (fingendosi il fratello) e smussando solo in parte certi spigoli con una mimetizzata autocritica. Traüber quindi potrebbe benissimo essere un uomo impaurito alle prese con un bilancio esistenziale (ma incapace di superare i propri limiti) che in qualche modo ha tentato di crearsi un alibi (l’Atlante) così da edulcorare un eventuale e inevitabile giudizio di sé.🤗

“Per questo non ho osato inventarti: non volevo costruirti una vita che ti stesse stretta, né costringerti in un carattere arbitrario”

bellissima. come i sogni che aspettano di essere sognati per essere qualcosa. qui un essere umano non viene inventato, per poter essere (forse) più di una cosa.

Ciao Irene! Esatto! La serie lavora per sottrazione: si sommano informazioni a informazioni, ma alla fine la storia nasce e germina negli spazi vuoti fra quelle informazioni☺️

“un sogno che aspettasse il suo sognatore per esistere davvero.”

a ben pensarci tutto esiste, in potenza. Ma ogni cosa inizia ad esistere quando siamo noi a iniziare a pensarlo, o comunque porci la questione.

È la forza delle storie! Grazie mille per la lettura!🙏🏻🤗

Ciao Nicholas, complimenti per un finale che ribalta magistralmente ogni prospettiva. Quella che sembrava una ricerca fisica si rivela una meditazione malinconica e raffinata, che usa la finzione come strumento per esplorare il dolore e l’amore: il “dove” si trasforma in un “chi sono io”. La lettera di Giorgio è un atto d’amore straziante e sublime. Costruire un intero universo di carta per dare un’esistenza al fratello mai nato. Stupendo! Il colpo di scena non annulla il viaggio, ma lo eleva, trasformando ogni indizio in un tassello di un regalo commovente. Davvero un gran bel lavoro.

Ciao Tiziana! Grazie mille per la lettura e per il bellissimo commento!🙏🏻 Hai riassunto alla perfezione ciò che ho voluto fare con questo finale☺️

“Il silenzio era cambiato: aveva un peso, una consistenza morbida e insieme minacciosa, come di attesa.”

Bellissima.

Grazie ancora!🤗

Questo pezzo mi dà l’impressione di uno che ti prende per mano con gentilezza e poi, senza alzare la voce, ti sposta il pavimento sotto i piedi. All’inizio sembra solo atmosfera e piccoli dettagli strani, ma poi capisci che è una trappola costruita benissimo: ti fa affezionare a Giulio e, quando arriva la lettera, ti costringe a rimettere in discussione tutto.

Ciao Lino! Grazie per la lettura!🙏🏻 È stata una serie veramente difficile (da leggere e da scrivere) e questo episodio vuole racchiudere in sé tutta la parte narrativa ed emotiva che è stata negata ai 13 episodi precedenti (esclusa l’introduzione)🤗

No vabbé, scusa i mille commenti, ma sei riuscito a farmi commuovere ❤️ Meraviglioso questo episodio che rende meravigliosa tutta la serie.

Ciao Arianna! Grazie mille per la lettura e per tutti i bei commenti😂 Sono felice che questo episodio sia riuscito a stravolgere completamente il punto di vista del lettore. Volevo proprio qualcosa di emozionante, che ripagasse il lettore dello sforzo fatto per seguire questa (non facile) serie🤗

Come ” non sei mai esistito”? 😱😱😱 Quindi Giulio è il personaggio di un romanzo! Questo sì che è un colpo di scena.

😂

“Come un sogno che aspettasse il suo sognatore per esistere davvero”: Adoro😍

🙏🏻

Che dire, mi hai commossa. La lettera di Giorgio è struggente. Il tentativo di dare vita al fratello nato morto, rendendolo protagonista di un racconto, rivela il desiderio di Giorgio di ricreare quella simbiosi con il suo gemello che si è spezzata alla nascita. Complimenti, Nicholas!👏👏👏

Ciao Concetta! Grazie mille per la lettura e per il bellissimo commento🙏🏻🤗

Ciao Nicholas, è pazzesca la svolta che la storia prende a questo punto. Sono sincera, già dalle prime righe avevo notato una sorta di cambio di registro stilistico, come se la narrazione si facesse più intima e personale.

Si percepisce con chiarezza la doppia anima del racconto, quasi fossero due testi che si tengono per attrazione più che per continuità.

La prima parte procede per accumulo; un’indagine lenta, ipnotica, costruita su spazi ambigui, nomi che funzionano come esche, dettagli architettonici e corporei che radicano l’inquietudine nel reale.

Trovo che qui, il piacere, stia tutto nel differimento, nel camminare insieme al narratore dentro un mistero che sembra esterno, geografico, quasi poliziesco nella sua logica di indizi.

Poi arriva la lettera, e lì il testo cambia natura con una vera sferzata. Non è una semplice spiegazione, ma una torsione improvvisa che ribalta la narrazione. L’esterno collassa nell’interno e il viaggio diventa rivelazione.

La scrittura si spoglia dell’atmosfera per farsi necessaria, quasi urgente, e da lettrice mi sono sentita trascinata da una dimensione di suspense a una di vertigine emotiva. È in questo scarto netto che il racconto trova la sua forza maggiore, perché la lettera non chiude, ma costringe a rileggere tutto ciò che precede in una sorta di gioco narrativo. E l’invito, oltre che essere per Giulio è, secondo me, anche per noi lettori.

Bravissimo Nicholas.

Ciao Cristiana! Grazie mille per la lettura e per il bellissimo commento!🙏🏻 È proprio come dici: il testo invita alla rilettura proprio perché stravolge tutta l’ottica di partenza, facendo collimare gli indizi sparsi fra un episodio e l’altro. Purtroppo il testo è lungo, e questa ultima parte raccoglie i vari nomi finti che poi diventano reali (nella finzione di Giulio), e ho pensato che fosse importante suggerire una rilettura chiarificatrice del tutto. Grazie come sempre, Cristiana!🤗

Grazie a te, come sempre, per l’emicrania 😀

🤣

Scherzo, naturalmente. Anzi, rileggere tutto sarà la mia mission. Un abbraccio