Storia di una paura

Serie: Storia di una paura

- Episodio 1: Storia di una paura

- Episodio 2: Storia di una paura II

STAGIONE 1

Questa è la storia di una paura.

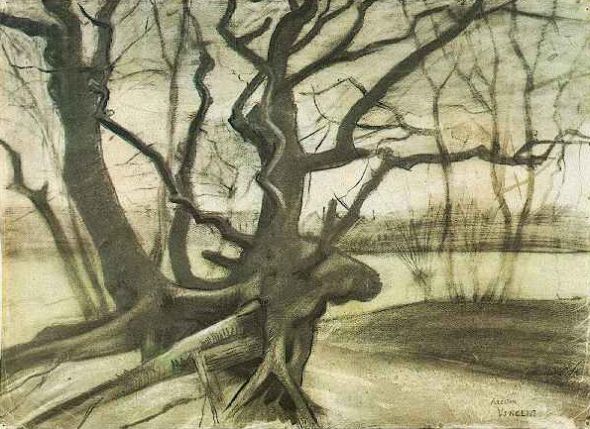

Il ricordo più antico che serbo è sfuocato e confuso. Gli unici colori che lo animano sono il blu e il nero: blu è il palco del teatrino e nera è la figura mostruosa che vi sta recitando sopra. Nel mio ricordo non c’è altro; non ci sono i miei compagni di asilo nido, che pure devono essere stati seduti lì di fianco a me a vedere lo spettacolo di cui non ricordo assolutamente né la storia né il titolo, non c’è la maestra né il resto dell’edificio. Non c’è nemmeno il boccascena e il palco è come infinito, non ha una cornice. Ci sono soltanto il blu del telo che ne fa da fondale e il nero di questa figura. Nel mio ricordo mi guarda e mi sorride da vicino, come se fossi seduto proprio in prima fila, giusto ai piedi di questo mostro orrendo che mi sovrasta. Il suo sorriso pur lasciando vedere tutti i denti non è bianco, riesce a camuffarsi nel nero; l’immagine intera è come un’ombra, informe. Un’ombra vaga, indefinita, nebulosa, ma decisamente malvagia. Quel sorriso non è certo come quello della nonna che ti chiede un bacio prima salutarti e darti la paghetta, per nulla. Però non è neanche quello della disperazione e della pazzia di Max Cady in Cape Fear, che ride perché gode della sua vendetta ma lo riconosci subito che di lui non ti puoi fidare, che quello è matto da legare. Il riso del mio personaggio è più sobrio e se lui non fosse nero e grosso sopra di me credo che mi piacerebbe perfino. È misurato e terribile.

La prima emozione che ricordo è la paura.

Un giorno, molti anni dopo, ho avuto così tanta paura da non riuscire a mettere un piede fuori di casa. Quella paura lontana nella mia memoria, quella paura nera e blu, silenziosa, si è trasformata nel corso degli anni ed è cambiata, fino a diventare così. Paura di vivere. Ma anche paura di morire, naturalmente.

D’altra parte, è per questo che a me adesso piace stare in casa, mi ci sento al sicuro. Non sta tanto bene dirlo, me ne vergogno pure, però è così. Vivere nel mio piccolo mondo dove tutto va secondo i miei piani, secondo il mio tempo. È come se volessi sospendere il tempo del mondo di fuori: me e il resto, olio e acqua. Certo, ci ho messo tanto ad abituarmici, e non è stato semplice. Ma adesso sto bene.

Forse è per questo motivo che ho sempre amato le fiabe, fin da quando sono piccolo. Amo che tutto, nelle fiabe, sia tipizzato. La realtà mi è sempre parsa così complessa, così infinita nelle sue possibilità d’essere, da spingermi a nascondermi dietro dei modelli, degli schemi con i quali leggere la vita; da spingermi a vivere in casa, nella mia realtà, nel mio tempo. L’eroe, il cattivo, le prove difficili, il premio; un mondo in cui mi trovo al sicuro, che capisco. E poi, perché no, il brivido delle storie più complesse, che scardinano le certezze che ho accumulato fin ora. Lo stupore di leggere “Le mille e una notte”, in cui tutto sembra apparentemente stare sotto le solite regole, ma solo in apparenza. Nella testa ho sempre lo schema originario, il più semplice, quello a cui rimango aggrappato. Io non sono uno particolarmente interessato all’astrologia ma si dice che bilancia sia ordinato e preciso. Mi sembra che questa necessità di ordine, di schematizzazione mi appartenga da sempre.

Ricordo ancora quella prima volta in cui sono rimasto a casa per una settimana. Se ci ripenso, mi colpisce come tutto sia successo all’improvviso. A vent’anni. Dico all’improvviso ma in realtà, in quelle poche pagine che ogni tanto scrivo sui miei diari, serpeggiano sempre più spesso ombre inquietanti e le riflessioni che provo a mettere per iscritto tendono ad avere un epilogo pessimista ai limiti del macabro. Sono impregnate del patetico esistenzialismo tardo adolescenziale che a me colpisce tutt’oggi. Quando le rileggo qualcosa mi smuove ancora però, a distanza di anni. La morte. Scrivo sempre meno ma, quando lo faccio, è sempre per riflettere sulla morte, immancabilmente. Non sono mai stato uno ossessionato da progetti suicidi eppure da queste pagine si capisce come in quei giorni ci pensi tanto alla morte, in qualche modo devo sentirla vicino. Devo respirarla con naturalezza perché non ne parlo con toni melodrammatici o teatrali. Sembra piuttosto un nuovo interesse, come un libro che mi è piaciuto tanto e a cui penso ancora giorni dopo averlo letto. Cerco di darmi spiegazioni che mi tranquillizzino – in fondo sto diventando grande e non è mai facile, me lo hanno sempre detto tutti. E allora scrivo che da piccoli non si può pensare al suicidio perché le ragioni per commettere un simile gesto giungono solo con la grande delusione che può essere la realtà. Bisogna essere egoisti per salvarsi o insensibili per non soffrire. Scrivo di come finalmente mi renda conto che la morte tiene in sé una moltitudine di significati e valori diversi; pensare che non me ne ero mai accorto. Sono perplesso nel constatare come possa essere una liberazione dalle fatiche del vivere, per esempio. O possa essere considerata un peccato, una tragedia, una sconfitta o, chissà, una vittoria perfino. Prima non è che ci pensassi molto e, quando lo facevo, potevo al massimo osservare che fosse un mistero e una cosa lontana che mi spaventa. Mi torna in mente quell’ultima pagina da “Memorie di una ragazza per bene”, quando la giovanissima amica di Simone, Zazà, è stesa a letto, sul proprio letto di morte. Lei sa di stare per morire ma sorride. Si dispone alla morte con il sorriso e una rassegnazione positiva. “Non vi addolorate, mamma cara – disse: In tutte le famiglie c’è qualcuno da buttare via.” Piango.

Quella settimana di paura inizia con una passeggiata. Sono con Luca e stiamo dirigendoci verso l’università. Ci piace camminare insieme dopo le lezioni e chiacchierare di musica. Abbiamo gusti diversi e ci scambiamo suggerimenti d’ascolto ai quali difficilmente arriveremmo da soli. È l’ora di pranzo e pensiamo di andare a mangiare insieme alla mensa che c’è nella sede, in centro. La nostra succursale è a sud di Milano, parecchio in giù, e scherziamo sempre dicendo che è così triste che, se lo avessimo saputo prima, non ci saremmo iscritti a questo corso di laurea.

È l’inizio della primavera ma fa già molto caldo; arriviamo alla mensa che è affollata e caotica. File dappertutto, per il pranzo, per il caffè e perfino per sedersi ai tavoli. Noi in piedi con giacca e zaini. A me inizia a girare la testa e mi cala la pressione; non mi è mai successo con tanta intensità e mi spavento un po’. Non vedo più nulla, i rumori spariscono. Cerco di respirare con calma ma mi accorgo che non passa. Faccio un cenno a Luca e gli dico che ho bisogno di uscire altrimenti svengo. L’aria fresca del cortile mi fa bene, immediatamente. Mi riprendo in fretta e decido di tornare subito a casa perché non mi sento in gran forma, mi scuso con lui per lasciarlo lì da solo e vado, niente di grave.

Camminare mi fa bene, mi ha sempre fatto bene. Per la strada quasi mi dimentico dell’accaduto, mi distraggo. Penso che dev’essere stato un calo di pressione causato dal caldo e dalla calca della mensa, adesso vado a casa al fresco e torno a fare la mia vita. E in effetti torno a casa e sto subito meglio. Se c’è una cosa che credo di aver imparato fin ora è conoscermi e ascoltarmi. Questo imprevisto che mi ha colto di sorpresa non è poi tanta roba.

Però, quel pomeriggio, mi sorprendo quando ogni tanto mi torna in mente il “calo di pressione” del pranzo. È come se mi vergognassi di pensarci, come se non valesse nemmeno la pensa perderci un minuto, eppure lo faccio.

La mattina dopo mi sveglio e la prima cosa a cui penso è l’episodio di ieri, non me lo riesco a togliere dalla testa. Forse mi ha fatto tanta impressione perché non lo sento mio. Io, che sono cresciuto con il mito della ricerca del sé, dell’aderenza alla propria identità, dell’accettazione di sé all’improvviso sono vittima di me stesso. Ho speso gran parte del mio tempo a riflettere su chi sono e cosa voglio, a dare spazio alle mie emozioni più recondite, ormai credo di sapere con un sufficiente grado di approssimazione come funziono. Ed ecco che all’improvviso mi faccio lo sgambetto da solo. Inspiegabile.

Serie: Storia di una paura

- Episodio 1: Storia di una paura

- Episodio 2: Storia di una paura II

Mi è piaciuto molto, poi, che il protagonista e il suo amico abbiano gusti musicali diversi eppure sono amici. Da quel che ho sempre visto le persone si frequentano solo se ascoltano lo stesso tipo di musica…

Be’, il fatto di amare stare in casa credo che ultimamente sia molto diffuso con quel che sta succedendo… Almeno, a me piace, ad altri non so.

Comunque riguardo il tuo racconto direi che le scene che descrivi sono molto vivide.

Grazie del commento Kenji. In effetti questo racconto è molto ispirato all’attuale quarantena. L’ho estrapolato da un breve romanzo a cui sto lavorando, mi sembrava pertinente a questa strana situazione che stiamo vivendo.

Grazie ancora

Ma figurati 🙂