TERMINALIA

Un vento ostile montò dal mare di Okhotsk, graffiando la terra come un artiglio di ghiaccio.

Il professor Kranz fissava la distesa rosso cupo ai suoi piedi.

La laguna, sgombrata delle ultime nevi di fine maggio, non brillava, non rifletteva: sembrava una

grande pozza di metallo fuso, sanguigno, inintaccabile.

Dietro l’uomo, il giovane Brenner prendeva appunti su di un taccuino.

Ogni tanto s’interrompeva per scrutare la conca, come se temesse che una minaccia ne potesse scaturire.

«È vero quel che dicono, professore?» chiese infine.

«Che questo luogo è unico al mondo?»

Kranz si volse con un sorriso abbozzato.

«Sì. Tre isole e tre laghi, disposti l’uno nell’altra, come matrioske.

Le chiamano isole ricorsive».

Accennò un passo verso la riva, poi si chinò e indicò un punto sulla mappa spiegazzata.

«Qui, a sud-est della Kamčatka: quest’isoletta a oriente della fossa delle Curili.

Al centro ospita un lago, nel quale si erge un piccolo vulcano.

Al suo interno, nella depressione allagata del cratere, sorge un ultimo lembo di terra da cui sgorga un modesto specchio d’acqua termale.

Questo è il livello finale. Il sesto».

Brenner fissò ancora la pozza oscura davanti a sé.

«A volte la Natura è psicotica», Kranz alzò un dito, picchiettandoselo sulla tempia.

«Alcuni di questi sistemi esistono anche in Canada e nelle Filippine. Ma nessuno con sei livelli.

È un’anomalia topografica unica. Come se la Terra stesse cercando una propria essenzialità».

Brenner guardò la superficie del lago.

Era un tappeto denso e oleoso, che il vento non muoveva.

«E questo? Come lo spiega?»

Kranz s’inginocchiò, sfiorando il liquido con la punta del guanto.

«Forse siamo già dentro».

Il giovane rabbrividì. «Dentro a cosa, professore?»

«Dentro alla replica.»

Kranz parlava piano, come per non disturbare.

«L’embrione di una terra nuova. Una struttura che nasce. Si crea».

Il silenzio tornò fra loro.

In lontananza, il ronzio di un drone che sorvolava il bacino.

Brenner scrisse qualcosa, poi riattaccò: «E se non fosse un fenomeno geologico?»

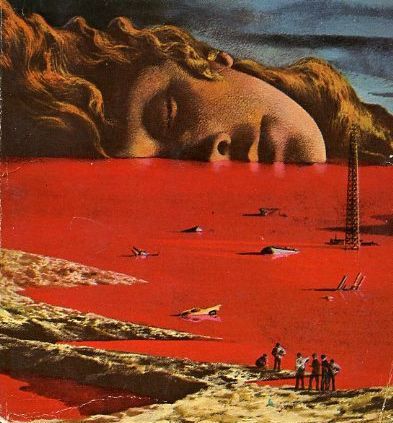

Kranz scosse il capo, guardando la gigantesca testa di donna al centro della laguna.

Un volto emerso, inclinato come su un guanciale, cereo e grande quanto uno scoglio; gli occhi chiusi, i capelli galleggianti come fili d’oro.

«Non lo è,» disse con voce ferma.

«È qualcosa che usa la geologia come linguaggio».

Il ragazzo chiuse il taccuino.

«Non ho mai visto niente di così… umano».

«Nemmeno io», rispose Kranz, «eppure non lo è».

Un odore dolciastro, come di ferro e miele, si alzò dal lago.

«Guardi, Brenner!» l’uomo indicò il volto.

«Sembrava… un respiro».

Il giovane si accovacciò accanto a lui.

«Perché? Perché proprio in questo posto?»

Kranz attese a lungo.

Poi, con tono solenne: «Forse perché qui c’è abbastanza pace da riuscire a sentire i pensieri della

Terra».

Un fruscio di ghiaia li distrasse: la dottoressa Volkova s’avvicinava con passo misurato, strizzando tra le labbra uno sbilenco mozzicone di papirosa.

«Professore, la tenente Alacevich vuole un suo rapporto entro sera.

Dice che cinque uomini hanno lasciato il campo stamattina… dopo aver parlato con lei».

Kranz annuì, senza distogliere lo sguardo dal lago.

«Torneranno…»

La Volkova s’accigliò.

«Perché?»

«Perché non c’è nessun posto raggiungibile, da qui».

Brenner lo guardò turbato.

«Crede che quella cosa sia… viva?»

Kranz sorrise.

«Ha ancora importanza?»

Il sole calò dietro il circolo di creste rocciose che costituivano l’anello del cratere, chiuse tutt’intorno

come un cerchio di ossidiana.

Il vento portava odore di alghe e cenere bagnata, piegando tra i ciottoli i corimbi di artemisia.

Un cormorano, lento e pesante, attraversava il cielo basso.

Il lago rimase immobile. Nero.

Per un attimo, Brenner s’illuse di veder fremere le ciglia della grande testa, come nel cenno di un

risveglio.

***

All’alba il vento si placò.

Restava solo il ronzio dei generatori: un sibilo meccanico nel cuore della valle.

L’accampamento si stendeva su una lingua di terra nera, tonda come un atollo, ai margini della laguna.

Era composto perlopiù da tende mimetiche e piccole parabole rivolte verso un cielo plumbeo

e brumoso.

La tenente Alacevich camminava lungo la riva col passo di chi lambisse un precipizio.

La sua ombra, corta e netta, si proiettava sulla sostanza scura che solo convenzionalmente, ormai,

chiamavano acqua.

Pensava al contrasto con la vera acqua – quella dolce che li circondava, colmando il cratere di quel vulcano senza nome, contenuto a sua volta nell’acqua dolce di un lago innominato

in un’isola innominata.

In quel pezzo di mondo, solo l’Oceano sembrava avere un’identità.

Le analisi di laboratorio avevano dato risultati agghiaccianti: il liquido era composto di emoglobina, plasma e tracce di DNA umano, ma non presentava residui di coagulazione.

Il pH era compatibile col sangue arterioso.

Eppure, alla centrifuga, il materiale si comportava come un colloide minerale, privo di

proteine attive.

In termini scientifici, non era sangue.

Ma tutto, in esso, lo imitava.

Alacevich fissò il centro del lago.

Scrutò lei: l’enorme testa di donna, obliqua sul pelo dell’acqua.

Da quella distanza, il volto sembrava scolpito in pallida pietra levigata, con sfumature madreperlacee, ma grazie ai droni, i tecnici avevano notato dettagli che nessuna scultura avrebbe potuto replicare: i pori, la traslucenza della pelle, le ciglia umide, l’ombra di vene sotto le tempie.

I capelli si aprivano sulla superficie come alghe dorate, formando cerchi perfetti che svanivano nel rosso del lago.

Ogni tanto, una bolla saliva da sotto il mento: emergeva e deflagrava senza rumore.

Il corpo era solo intuibile – nascosto – disteso come un continente sommerso sotto quella coperta viscosa di sangue.

Il sergente Reyes la raggiunse.

«Tenente, i droni non trasmettono più da stamattina.

Due li abbiamo persi sopra la zona nord. Il terzo… si è spento in volo».

Alacevich lo guardò: il volto dell’uomo era rigato da un sudore abbondante e oleoso.

«Reyes, il laboratorio?»

«La Moreau sta tentando di isolare i fattori proteici del liquido.

Dice che si comporta come sangue, ma puro».

«Puro?»

«Senza degenerazione cellulare. Come se non potesse marcire».

Dietro di loro, il caporale Petrov uscì dalla stazione radio.

«Nessuna comunicazione. I satelliti militari sono muti da ventiquattro ore. Però…»

«“Però” cosa? Caporale» lo incalzò la donna.

«Il ronzio, tenente: la UVB-76 ha interrotto il ronzio».

«Dio santo… » piagnucolò Reyes.

«Il Perimetr!» sbottò Petrov. «Quello è il segnale del preallarme nucleare!»

Alacevich non chiese altro.

Pensò che forse i cinque fuggitivi non avessero avuto torto a scappare.

Almeno si sarebbero consolati con l’illusione di poter raggiungere i loro cari, nell’evenienza

che accadesse l’irreparabile.

Peccato solo per il caporale Ivanov: in quei giorni, lei s’era persuasa di essere tutto ciò che lui avrebbe voluto avere accanto durante l’apocalisse.

Lei e il piccolo germoglio che le aveva messo in pancia appena un mese prima.

Sbagliava.

Ivanov, infatti, aveva preso un kajak ed era sceso lungo il passo orientale assieme ad altri quattro uomini, mentre quell’idiota di Kranz non s’era neppure scomodato a fermarli (chissà poi perché ingaggiare un inutile antropologo per la loro missione).

«Dicevano di voler tornare da mogli e figli,» aveva riferito a Reyes, «e che tutto qui è sbagliato».

«Mogli?» era scoppiata a ridere lei, inviperita.

«Con l’aria che tira, sarà un miracolo se ritroveranno ancora le loro città».

Si fece notte.

Dal centro della laguna cominciò a levarsi un pulviscolo luminescente, come un alito di luce

che saliva e spariva nell’aria.

Petrov registrò il fenomeno con un visore termico, ma l’immagine restò nera: nessuna sorgente di calore.

«È come se stesse sognando», gracidò la Volkova, accendendosi l’ennesima sigaretta.

***

Piovve cenere, quel mattino.

Non vera cenere: granuli sottili, minerali, come sabbia metallica che si posava ovunque, scintillando.

Kranz e Brenner camminavano lungo la riva orientale, dal lato opposto al loro accampamento.

La testa al centro del lago era immobile, ma il liquido attorno cambiava colore di ora in ora, come se la laguna stesse cercando una tonalità definitiva.

«Sembra più grande», notò Brenner.

Kranz si fermò.

«Forse siamo noi che rimpiccioliamo», disse infine, «è la prospettiva a disfarsi, quando la mente non ha più un orizzonte stabile».

Il giovane annotò la frase, poi si chinò per guardare qualcosa: un oggetto semi-sommerso nella melma rossa.

Una ruota d’automobile d’epoca, annerita ma intatta.

Vicino, luccicava una piastrina militare con caratteri corrosi.

«Non è possibile», mormorò, «nessuno è mai stato qui prima di noi».

Kranz non si scompose.

«Ieri ho trovato la polena di un vecchio vascello. Era in perfetto stato».

Sospirò.

«Ogni giorno il lago restituisce qualcosa che non gli appartiene.

O che appartiene a un tempo che non è più nostro».

Elia Brenner lo guardò.

«È un fenomeno geologico?»

«È un fenomeno della memoria».

Kranz lo disse piano, quasi con vergogna.

Il giovane arretrò di qualche passo.

«E quella testa? Di chi è, secondo lei?»

Kranz non rispose.

«Professore», insistette il giovane.

«Forse non è di qualcuno, Brenner.

Forse è qualcosa che ha preso la nostra forma per farsi capire».

«Farsi capire?»

Il vento soffiava sul cratere, portando un odore pungente di pioggia.

Brenner fremette.

«Sa, a volte ho l’impressione che mi guardi».

Puntò il dito verso la testa dormiente.

«Mi sveglio la notte e ho la sensazione che gli occhi siano aperti, fissi su di me».

Un suono sordo, improvviso, ruppe l’aria.

Dalla superficie della laguna, a dieci metri dalla riva, emersero alcuni oggetti: un telefono a disco,

una macchina da scrivere, un orologio a pendolo.

Tutti immobili, sospesi a metà nell’acqua densa.

Poi, velocemente, sprofondarono di nuovo.

«Lei non ha paura, professore?»

«Ho smesso da anni», lo rassicurò Kranz.

«Nemmeno della guerra?

La Volkova ha detto che le radio russe non fanno altro che parlare di manovre militari

nel Mar di Bering.

Missili, spostamenti di sottomarini. Petrov è nel panico».

Kranz si limitò ad annuire.

Un tuono sordo rombò in lontananza, anche se il cielo era limpido.

L’uomo socchiuse gli occhi, inspirando.

«Non accadrà nulla, Brenner: l’Umanità non può essere tanto stupida da annientarsi in questo modo. Soprattutto ora che siamo arrivati a un tale livello di coscienza».

Poi si volse verso il giovane.

«Lei lo sente, vero?»

«Cosa?»

«Che l’aria qui è troppo ferma. Come se il lago ci stesse spiando».

Restarono fermi, guardando la testa dormiente.

Sembrava sempre sopita, ma ora le labbra erano più distese, come attraversate da un

impercettibile sorriso.

***

Il vento aveva cambiato direzione.

Ora soffiava dal nord, portando un odore elettrico di ozono e terra bruciata.

Zora Alacevich guardava la laguna dalla soglia della tenda radio.

Il liquido non si muoveva.

Eppure trasmetteva il senso di uno strano fermento.

Dietro di lei, il tecnico armeggiava con una console muta.

I monitor non restituivano più immagini dai droni.

«Tutti i segnali persi», disse piano, in un russo incerto, «come se non ci fosse più nulla da trasmettere».

«E gli altri?» chiese lei, «Ivanov e i quattro partiti due giorni fa?»

«Nessun contatto.»

Il tecnico scosse la testa.

«Abbiamo provato le frequenze civili, militari, satellitari.

Tutto bianco. Sappiamo solo che sono riusciti a lasciare l’isola a bordo del pattugliatore».

Alacevich sbuffò.

A qualche decina di metri, la gigantessa dormiente galleggiava immobile, sempre nel suo sonno di pietra.

Per un attimo, la tenente sperò che tutta quella situazione fosse solo un lungo incubo della creatura misteriosa: avrebbe preferito scoprire di non esistere affatto piuttosto che sapersi viva in un

mondo tanto disgraziato.

Un colpo metallico la fece trasalire.

Due militari, seguiti dalla Volkova, trascinavano fuori dal laboratorio un fusto pieno di liquido rosso.

La sostanza all’interno, filtrata con attenzione maniacale, era densa, bruna, con riflessi cupi.

La dottoressa l’aveva nuovamente analizzata al microscopio.

«Emoglobina», disse poi, fermandosi di fronte alla tenente.

«Ma con concentrazioni maggiori rispetto alle ultime analisi».

Alacevich non capì.

«Significa che al sangue s’è aggiunto altro sangue», tagliò corto la biologa.

Un ronzio provenne dal retro della tenda.

I militari si mossero d’istinto verso il rumore, ma il tecnico li trattenne.

«È solo il generatore», disse.

Da alcune ore, gli apparecchi si comportavano in modo anomalo: le centraline bruciavano, i display si oscuravano, i sensori e le telecamere si spegnevano.

Solo la temperatura restava costante, come se la laguna regolasse tutto, invisibilmente.

Al tramonto, la tenente uscì da sola.

Camminò fino alla riva, dove il terreno era ormai impregnato da quella sostanza.

Ogni passo affondava di qualche centimetro, e l’odore dolciastro e ferroso le riempiva la gola.

La dormiente sembrava più vicina.

Non per davvero – la distanza era la stessa – ma per una prossimità mentale.

Come se la laguna si avvicinasse al pensiero di chi l’osservava.

Un elmetto spuntò dal fango, mezzo inglobato nel terreno.

Possibile che fosse di uno dei suoi uomini?

Lo raccolse.

All’interno, inciso con precisione chirurgica, c’era un nome: PETROV.

Lo fissò a lungo, poi lo rigettò nell’acqua.

L’elmetto s’inabissò piano, senza increspare la superficie. Nessuna bolla, nessuna traccia: solo un lieve, impercettibile movimento della testa nel lago.

Alacevich sentì il cuore accelerare.

Le parve che un occhio della creatura si aprisse appena, come un taglio luminoso nel buio. Un riflesso dorato la sfiorò, poi tutto tornò immobile.

Fece un passo indietro. Non per paura, ma per la sensazione improvvisa che il mondo – il suo mondo, quello fatto di ordini, mappe e gerarchie – fosse ormai estinto.

Rientrata nella tenda, trovò il tecnico seduto davanti al monitor spento.

«Tenente…» sussurrò, «ha sentito le notizie?»

«Quali notizie?»

«Stanno usando il codice Morse… pare che Mosca abbia interrotto le comunicazioni con Washington. Parlano di una “detonazione accidentale” e di una “reazione a catena”».

Alacevich deglutì.

«Dove?»

«Non lo dicono. Ma il cielo…»

Si girò verso l’esterno.

«Guardi».

All’orizzonte, oltre le creste del cratere, una lieve luminescenza viola si alzava nel firmamento.

Non era aurora.

Non era nulla che avesse diritto di esistere.

La donna si massaggiò le tempie, poi corse verso la laguna scarlatta.

La superficie era invariata. Perfetta.

Il riflesso del cielo – quella sfumatura irreale di luce nucleare – non compariva sull’acqua.

Era come se il lago si rifiutasse di riflettere la fine del mondo.

Più tardi, nel buio della sua tenda, sentì due soldati parlare a bassa voce.

«Non c’è più nulla, Noor. Non esiste più niente fuori da qui».

«Stai zitto, che ti sentono!»

«E che importa? Se tutto è finito, tanto valeva godersi lo spettacolo da vicino, invece di crepare poco alla volta su questo cesso d’isola».

Alacevich rimase distesa, gli occhi aperti nel buio, immersa nel suono sordo del lago: non onde, non risacca, ma un battito lento, costante.

Un respiro antico.

All’alba, decine di uccelli caddero dal cielo, stecchiti, come se avessero sbattuto contro un muro invisibile.

Alacevich uscì dalla tenda, sollevando lo sguardo: il cielo era terso.

Nonostante tutto, la sensazione che le prese lo stomaco fu chiara, limpida, gelida come vetro: il mondo stava finendo altrove, e quell’isola era l’unico luogo che rifiutava di morire.

***

Il laboratorio di Kranz era immerso in un silenzio sacrale.

La luce che filtrava nella tenda era densa e rosata come quella di un eterno tramonto.

Sullo scrittoio, stava aperto un quaderno.

Nelle pagine, tracce di scrittura incerta, come di una mano incredula.

Elia Brenner entrò di soppiatto, reggendo una tazza di latta fumante.

«Professore, ha dormito?»

«Non più», rispose Kranz, «qui il sonno non serve».

«Perché dice così?»

«Perché sogniamo già da svegli. E da giorni non so più dove finisce il sogno e comincia la realtà».

Si volse verso l’oblò di nylon: la laguna era visibile anche da lì, fra le sterpaglie.

Una linea rosso fuoco nella valle.

La testa dormiente sembrava più immersa, come sprofondata, ma senza aver perduto la sua pace.

«La guardi, Brenner», la voce di Kranz era quasi intenerita, «si direbbe che rida del nostro destino».

Il giovane aggrottò la fronte.

Poi, con voce esitante: «Ha sentito? Dicono che Washington e Mosca non rispondano più.

Nessun segnale, nessuna trasmissione».

Kranz sogghignò, senza voltarsi.

«Allora la replica ha soppiantato l’originale».

Brenner si mise le mani fra i capelli.

«Professore, io non capisco più.

Tutto questo: il lago, la testa, la replica, gli oggetti emersi… cosa significa?»

Kranz chiuse il quaderno.

«Forse nulla. Forse siamo solo l’ultimo sogno di un pianeta morente».

Si alzò e indicò una mappa geologica della regione, un intrico di linee concentriche fatte a mano.

«Vede, Brenner, questa valle… era un tempo parte di un sistema complesso.

Una serie di conche che si sono formate l’una nell’altra, per erosione e implosione.

Livelli di ricorsività. Ricorda?»

«Le isole di cui parlava giorni fa…»

«Esatto!»

Gli occhi di Kranz s’illuminarono.

«Isole dentro isole, laghi dentro laghi.

Come specchi che riflettono il loro stesso interno».

Indicò la laguna.

«E noi siamo a un livello profondo.

L’ultimo, forse. Lì dove la geografia smette di essere terra e diventa pensiero».

Il ragazzo si sedette, esausto.

«Ma se siamo nell’ultimo livello… cosa c’è sotto di noi?»

Kranz allargò le braccia, come un uomo rassegnatosi all’eclissi della logica.

«Forse chi ci sogna».

***

Il vento aveva smesso di soffiare.

Alacevich e il sergente Reyes scrutavano l’orizzonte dalla punta del piccolo promontorio a ovest.

«Li vede?» chiese lei, puntando il binocolo in una caletta poco distante.

«Sì, tenente. Tre figure. A sud-est».

Scesero con passo veloce verso il campo.

Noor e il tecnico li aspettavano, armi in mano.

Quando i tre uomini emersero dalla bassa foschia, il gruppo tacque.

Erano Ivanov, Ilin e Chen.

O almeno ciò che ne restava.

Le divise stracciate, la pelle purulenta – come bollita da dentro –, le labbra nere e marcescenti.

Camminavano con fatica, come se non riconoscessero più la gravità.

Alacevich fece un passo avanti.

«Dov’è il resto della squadra?»

Silenzio.

Ilin sollevò il volto, le orbite infossate, gli occhi vitrei e cotti.

«Non c’è più… mondo, capitano».

«Come sarebbe a dire?»

Chen si lasciò cadere in ginocchio, la voce roca: «Montagne fuse. Boschi inceneriti. Oceani in fiamme.» Tossì fiotti di liquido nero.

«Non è possibile che qui non si sia sentito nulla», sussurrò Alacevich.

«Tutto bruciato».

Ivanov alzò una mano scarnificata.

«Tutto finito… in un soffio».

Crollò, con un rumore di femori spezzati.

Il tecnico corse a soccorrerlo, ma era già morto.

Alacevich si curvò su di lui: il corpo del solo uomo accanto a cui avrebbe voluto essere, nel giorno dell’Armageddon, le si sciolse fra le braccia come cera bollente.

Quella notte, nessuno dormì.

Reyes si occupò del cadavere e dei feriti.

Noor pregava in silenzio, con un rosario di plastica che sgranava con le dita.

Alacevich vagava per il campo deserto.

La laguna brillava di una luce interna, pulsante.

La testa dormiente pareva più serena che mai: gli occhi chiusi, le labbra serrate, i capelli dorati che le cadevano sulle guance.

Un pensiero la trafisse.

E se fosse stata una gestazione?

Se tutto il sangue del mondo – tutto il dolore, la rovina, l’odio – si fosse raccolto lì, in quella ferita della terra, per partorire “la cosa”?

Si chinò.

La superficie del lago era spessa, gelatinosa, ma perfettamente liscia.

La toccò: ora la mano sembrava sbattere contro una membrana impenetrabile.

Una scossa l’attraversò dai polsi alle caviglie.

Un sacco amniotico, pensò, sentendo a sua volta la vita agitarlesi nel grembo.

Alle sue spalle, Noor gridò spaventato: «Tenente! Gli strumenti… sono tutti morti!»

Alacevich non gli badò: rimase lì ad ascoltare il battito del mondo.

Lento, profondo, primordiale.

***

Kranz continuò a scrivere.

Le mani macchiate, la grafite polverizzata sotto le unghie.

Brenner non c’era più: lo aveva visto sparire quella sera, diretto verso la laguna.

Nella tenda, tutto taceva. Solo le pagine frusciavano sotto di lui, al lume della candela.

Forse qualcuno, da qualche parte, ci ha scelti.

Sospirò. La matita cadde a terra.

Uscì e guardò il cielo: nessuna nube. Nessuna stella. Solo una mostruosa e sterminata aurora boreale.

Il lago brillava.

La testa, ora, aveva gli occhi aperti.

Non di carne. Non di pietra. Ma di una materia che non apparteneva alla scienza umana.

Kranz avanzò oltre la riva.

L’acqua – o ciò che ne restava – si ritirò lievemente, come per accoglierlo.

Poi un respiro, profondo, immenso.

E la voce.

Non un suono, ma una vibrazione nella mente: Non siete soli.

Lui sorrise.

Dietro di sé, la valle taceva.

Il fuoco, l’acqua, l’aria, la terra… nulla esisteva più.

La superficie del lago si richiuse.

Il sangue, la luce, il respiro: tutto tornò Uno.

La testa dormiente, di nuovo immobile, giaceva adagiata sul suo cuscino scarlatto.

***

Al mattino, il sole non sorse.

Il cielo era una massa nera e informe.

Alacevich sedeva nuda su una roccia piatta, le dita affondate in una tenebra umida, collosa, che rendeva indistinguibile il sopra dal sotto.

Non sentiva più gli altri. Non vedeva più il campo.

Solo la laguna.

Il volto al centro – quieto, distante, perfetto – la fissava a occhi chiusi.

Sentiva quel respiro sincronizzarsi al suo.

Un battito solo: un unico ritmo col cuore che pulsava poco al di sotto del proprio cuore.

Lei s’adagiò, stremata: ora sapeva a chi sarebbe appartenuto quel volto.

Poi ordinò, senza sapere perché: «Sia luce».

Un lampo, o qualcosa che gli somigliava, attraversò il nero.

Tutto, in un istante, si fece accecante.

E luce fu.

Avete messo Mi Piace10 apprezzamentiPubblicato in Narrativa

Quando leggo i tuoi racconti ho la sensazione che non finiscano mai, che siano lunghi e cinematografici quanto una puntata di una serie TV. Ed in effetti è proprio come guardare un episodio o un film.

Alcune descrizioni del luogo, di avvenimenti e il modo in cui si comporta la laguna mi ha fatto venire in mente Solaris, libro che ho amato alla follia.

Nei tuoi racconti c’è sempre una parte oggettiva dettata dalla narrazione, e una parte soggettiva che lascia all’autore la libera interpretazione. Io credo che questa fluidità sia uno dei tuoi punti forti. 😼

Grazie Mary!🙏🏻 In effetti mi sono proprio ispirato a due film di Tarkovskij: Stalker e Solaris (Lem purtroppo non l’ho ancora letto) e volevo scrivere un racconto molto cinematografico e asciutto, ma che veicolasse una dimensione profondamente speculativa🤗

Questo testo mi ha ricordato una delle mie tante fantasie che di tanto in tanto emergono quando mi perdo fra le mie idee: può la realtà (o geografia, nel tuo racconto) corrispondere con la dimensione del pensiero? Può questo generare il mondo, o viceversa? In un certo senso, sappiamo che la “realtà” per come la intendiamo non è che il risultato di un filtro, di una “barriera forata” posta dai nostri stessi sensi, e sappiamo poco di quel che sta oltre questi. Ma qua sembra proprio che la situazione sia capovolta: siamo il prodotto di un sogno? E chi è che ci sta sognando, poi? È incredibile come un particolare fenomeno geografico reale possa indurti a sviluppare idee di questo tipo, e a dargli poi forma “su carta”. Da buon amante del weird non potevo non apprezzare questo testo: la realtà stessa che crolla e si toglie la maschera, in un certo senso, rivelandosi per qualcosa che mai si sarebbe pensato essere.

Ti segnalo solo che, probabilmente, nell’incollaggio la formattazione è andata un po’ a farsi friggere, prova a dargli un’occhiata 😅

Ciao Gabriele! Grazie mille della lettura e del bellissimo commento!🙏🏻 Questa storia – pur rimanendo nelle mie tematiche di riferimento – ha tentato di toccare il più possibile la new weird (e Musolino è stato molto di ispirazione). Per quanto riguarda la formattazione ho provato a sistemarlo ma mi restano questi mega spazi fra una parola e l’altra.🤷🏻 Forse avevo scritto il testo in un formato strano su Word 🤗

“Le chiamano isole ricorsive».”

Here we go again 👏

È proprio un vizio, il mio😆

“Sia luce… E luce fu”: Spettacolo!

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Mi è tornato in mente un racconto (se non sbaglio, tuo) in cui veniva descritta una casa dentro un’altra casa e poi un’altra ancora (tipo matrioska).

Era tuo, vero?

Ciao Arianna! Sììì! Comunque le isole ricorsive esistono davvero: ce n’è una in Canada e una nelle Filippine. Sono tenerissime 😂 Grazie mille della lettura!

Un’idea suggestiva. All’inizio sembra la cronaca di una spedizione scentifica, complici i richiami a conformazioni geologiche reali. Poi, si comincia a capire che la condizione è soprannaturale e introduci pian piano sempre più elementi che portano a mettere a fuoco tutta un’altra circostanza. I dialoghi sono efficaci, anche se (personalmente) ho trovato alcuni passaggi un po’ troppo frammentati, forse per cercare di mantenere un ritmo incalzante. L’epilogo lascia liberi di congetturare ciò che si preferisce nella metafora che proponi, con o senza partecipazioni divine; benché sia piuttosto evidente la morale di fondo che hai voluto trasmettere. Complimenti, Nicholas, e grazie per la lettura

Ciao Paolo! Grazie mille della lettura e del commento accurato🙏🏻 Per quanto riguarda i dialoghi devo proprio ammettere di averli asciugati fino al limite della stilizzazione, più per esigenze di spazio che per altro. Purtroppo ho dovuto sacrificare la caratterizzazione dei personaggi e i dialoghi (io adoro i dialoghi verbosi, filosofici e speculativi) per lasciare spazio alla storia. Comunque avrò occasione, in racconti futuri, di approfondire questa parte🤗

Un testo magnetico e suggestivo. Immagini forti, ritmo perfetto e un finale che lascia senza parole. Un racconto di grande forza e sensibilità. Complimenti!

Ciao Maurizio! Grazie mille per la lettura!🙏🏻🤗

“Poi ordinò, senza sapere perché: «Sia luce».”

Da pelle d’oca. Bravissimo ❤️

🙏🏻Grazie ancora!😊

Ciao Nicholas, mi ha colpito moltissimo come hai saputo trasformare il mare di Okhotsk da semplice scenario geografico a creatura viva e pensante. La tua descrizione iniziale, quelle isole ricorsive, i laghi annidati l’uno nell’altro come matrioske, non è solo un prodigio di immaginazione geologica: è già un presagio, un modo per dire che la Terra, nel tuo racconto, si ripiega su se stessa per generare coscienza. Lì dove la scienza vede un’anomalia, tu fai emergere un linguaggio più antico, quello della materia che pensa, o sogna (ancora e ancora, il tema del sogno, ricorrente nei tuoi scritti).

Ci sono molte leggende che riguardano quelle terre così affascinanti. Gli Ainu raccontano che le isole nacquero quando dei giganti divini scagliarono rocce incandescenti nel mare. E ancora, si parla di relitti che furono ritrovati quasi intatti, intrappolati nel ghiaccio per decenni, come in una capsula del tempo. Sotto i ghiacci, dicono che ci siano anche divinità dormienti, entità che si risvegliano quando l’umanità smarrisce il senso del proprio limite. È come se la tua “testa di donna” fosse proprio una di loro, ossia la risposta della Terra all’eccesso umano, un nuovo principio che si forma nel silenzio dopo la catastrofe.

E quel finale, “E luce fu”, mi ha fatto pensare al fatto che Dio non sia più un’entità lontana, ma la stessa materia che genera e riassorbe, un principio femminile e immanente. Ho pensato al fatto che questa nuova divinità sia una donna, non come provocazione, ma come naturale compimento di ciò che il tuo testo suggerisce fin dall’inizio, che la Terra si ricrei da sé.

Il tuo è davvero un racconto potente, inquietante e profondamente poetico. Forse, uno dei migliori?

Ciao Cristiana! Wow: questo commento sarebbe contemporaneamente la perfetta postfazione, nota a piè di pagina e quarta di copertina del racconto. 😊 Hai colto moltissimi aspetti a cui ho accennato nella storia. Soprattutto quello mitologico. Questo racconto vorrebbe essere un po’ la summa delle tematiche che da sempre affronto: la frattalità, il sogno, l’identità, il (sur)reale. Qui dentro ci sono fusi almeno altri 5 o 6 vecchi racconti, in veste nuova. Ciò anche in previsione di una leggera futura virata di genere (direi piuttosto di tematiche), anche se ogni tanto tornerò a frequentare questi argomenti. Grazie mille della lettura e dei tuoi preziosissimi commenti! 🤗

Dei 5 o 6 racconti, credo almeno la metà di averli in mente 🙂

E, prima di fare la tua ‘virata di genere’, sarebbe interessante che tu pensassi alla pubblicazione. Mi offro di farti la prefazione!

Bravissimo come sempre

Sarebbe fantastico, Cristiana!🙏🏻😊

Un racconto bellissimo, ho percepito l’angoscia e l’ incertezza che hanno provato i protagonisti. Descrizioni incredibili, hai creato delle scene surreali ma chiare. Hai affrontato un tema frequente con la tua consueta originalità. Bravo, davvero bravo 👏

Ciao Tiziana! Grazie mille della lettura!🙏🏻 Felice che questa storia ti sia piaciuta!🤗

Bellissima la scelta della canzone. Ho visto un parallelo nel neonato della strofa finale e nell’immagine finale del tuo racconto. La visione animista della Terra è affascinante e crea quel tipo di cortocircuito nel quale ti perderesti per ore: siamo sognatori o sognati? Siamo pensanti o pensati? Le abbiamo create noi queste teorie o siamo soltanto una tra queste teorie? insomma, potrei andare avanti per ore e uno alla fine ci esce matto 😅

Mi è piaciuta la struttura frattale, delle isole che si rigenerano, e circolare, di questo mondo che si crea, distrugge e ricrea da sè…l’essere umano sembra soltanto una pedina, in tutto questo meccanismo. Il lago sputa fuori ogni cosa, come a dire: occhei, hai fatto il tuo tempo. Ora facciamo tabula rasa e vediamo se alla prossima creazione sai fare di meglio…insomma, mi è venuta un’interpretazione così.

Ciao Irene! Grazie mille della lettura e del commento 🔝🙏🏻 In effetti è una di quelle storie in cui ho voluto dare libero spazio alle interpretazioni, senza prendere alcuna direzione precisa. Una di quelle storie che scrivo per leggermi dentro, seguendo solo l’intuito. Pensa che, alla fine, ho addirittura pensato che il racconto fosse solo una grande metafora della nascita e dell’abbandono da parte del feto del mondo prenatale😅 Un’apocalisse uterina che diventa genesi. Vabbè: fantasticherie. La canzone di Dalla ha ispirato questa storia🤗

Bellissimo e affascinante questo racconto. Si sente il respiro della natura offesa e, infine, la speranza con una nuova genesi che, se non sbaglio, è al femminile. Bravissimo, Nicholas!🙂

Ciao Concetta! Non sbagli😊 Grazie mille per la lettura!🙏🏻

L’ho letto tutto d’un fiato. La tensione mi ha accompagnato dalla prima all’ultima riga.

Una storia intensa, originale e scritta con grande maestria.

Complimenti.

Ciao Gianluca! Grazie mille della lettura e del bel commento!🙏🏻😊

Bellissimo.

All’inizio l’ho trovato affascinante e inquietante come molti dei tuoi racconti e mi sono chiesta se fosse tutto frutto della tua fantasia o se il fenomeno di cui racconti fosse in parte reale.

Poi, mi sono limitata a immergermi sempre più nella lettura, in quella misteriosa sostanza che faceva sempre meno paura, a sentire gli odori portati dal vento.

La vera minaccia non era l’ignoto, ma la follia di cui è capace l’umanità.

Mi ha davvero conquistata questo racconto, tantissimi complimenti Nicholas!

Ciao Melania! Grazie mille della lettura e del bellissimo commento 🙏🏻 La zona geografica e il fenomeno delle isole ricorsive esistono davvero! L’isola della storia, invece, no🤗